Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wenn ihr genauer wissen wollt, was euch erwartet, könnt ihr hier die August-Ausgabe des Newsletters in der Webversion nachlesen. (Aus technischen Gründen wird der Newsletter hier grafisch leicht abweichend von der Mail-Version dargestellt.)

Hallo zur August-Ausgabe unseres monatlichen NSU-Watch-Newsletters „Aufklären und Einmischen“!

Im Prozess zum rassistischen Brandanschlag von Solingen am 25. März 2024, bei dem Kancho Emilov Zhilov und Katya Todorovo Zhilova und ihre Kinder Galia und Emily ermordet wurden, ist zwei Tage vor Erscheinen dieses Newsletters das Urteil verkündet worden: Lebenslange Haft für den Täter bei Feststellung der „besonderen Schwere der Schuld“. Obwohl es so offensichtlich auf der Hand liegt, hat das Gericht das rechte Tatmotiv nicht anerkannt und blieb dabei auf der Linie des Staatsschutzes und der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Doch Beobachter*innen des Prozesses ist auch dank der Arbeit der Nebenklage rund um Seda Başay-Yıldız klar, dass man es beim Brandanschlag von Solingen 2024 mit einem rassistischen Mordanschlag zu tun hat. Trotz der klaren Beweise ist es aber auch nach der Erfahrung mit dem NSU-Komplex, den Anschlägen von Mölln und Solingen 1993, den Anschlägen von München, Halle und Hanau immer noch nicht selbstverständlich, dass Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte rechte Motive erkennen und anerkennen. Im Gegenteil: Die Ermittlungen und der Prozess reihen sich ein in die Kontinuität von Vertuschung und Entpolitisierung rechter Gewalt.

Die Angehörigen und Betroffenen und solidarische Initiativen wollen dies in die Öffentlichkeit tragen – gegen das Vergessen und Verdrängen. Jeden Prozesstag gab es eine Mahnwache vor dem Gericht, am Samstag vor der Urteilsverkündung auch eine Demonstration; „Migrantische Leben zählen! Solidarität mit den Opfern der Brandstiftungen in Solingen und Wuppertal!“

Nehmt am 1. August um 17 Uhr auch an der Kundgebung „Adalet! Keine Ruhe nach dem Urteil – in Solidarität mit den Betroffenen und Hinterbliebenen des Solinger Brandanschlags 2024“ am Wuppertaler Hauptbahnhof teil!

- Im ersten Teil des Newsletters blicken wir auf das Urteil im Prozess zum Brandanschlag von Solingen 2024.

- Außerdem haben wir die letzte öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex besucht.

Gut zu wissen:

+++ Offenbar versteht Lorenz Caffier die Aufregung um Nordkreuz nicht +++

+++ In Dortmund läuft der Prozess gegen Combat 18 +++

Im zweiten Teil des Newsletters erinnern wir uns: Wir gedenken Habil Kılıç. Er wurde am 29. August 2001 in München vom NSU ermordet.

Vor drei Jahren wurde Mouhamed Lamine Dramé von der Dortmunder Polizei erschossen. Am 8. August wird es eine Mahnwache geben.

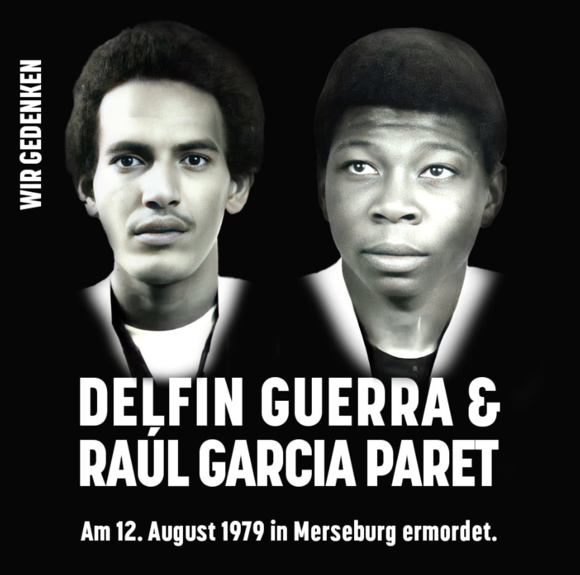

Wir gedenken Delfín Guerra und Raúl G. Paret. Am 16. August wird 46 nach ihrem Tod eine Gedenktafel in Merseburg enthüllt. Wir erinnern an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân, sie wurden 1980 von Neonazis in Hamburg ermordet. In Duisburg wird am 26. August Ferdane Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, Tarık Turhan, Çiğdem Satır, Ümit Satır, Songül Satır und Ramazan Satır gedacht. Sie starben durch den rassistischen Brandanschlag 1984.

Alle Termine findet ihr wie immer am Ende des Newsletters.

Kein Schlussstrich!

Eure Antifaschist*innen von NSU-Watch

Unser Newsletter ist kostenlos und wird es auch bleiben. Für unsere Arbeit sind wir aber auf eure Unterstützung angewiesen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Spendenseite!

Nicht das Ende der Verantwortung: Urteil im Prozess zum Brandanschlag vom 25. März 2024 in Solingen

Am 25. März 2024 legte ein heute 40-jähriger Täter gegen 2.40 Uhr in der Nacht mit großen Mengen Brandbeschleuniger Feuer im hölzernen Treppenhause eines Mehrfamilienhauses in der Grünewalder Straße in Solingen.

Katya, Emily und Galia Zhilova und Kancho Zhilov, die in der Dachgeschosswohnung schliefen, wurden getötet. Wir trauern um sie.

In dieser Nacht retteten sich drei Menschen durch einen Sprung aus dem dritten Stock. Zwei Erwachsene, in ihren Armen ihr Kind. Sie überlebten schwer verletzt. 18 weitere Menschen konnten aus den unteren Etagen aus dem Haus fliehen. Wir wünschen ihnen allen Kraft.

Am 30. Juli 2025 hat das Landgericht Wuppertal in seinem vor der Schwurgerichtskammer geführten Strafprozess Recht gesprochen. Es verurteilte den Täter zu lebenslanger Haft, stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete für die Zeit nach der Haft Sicherungsverwahrung an.

In ihrem Schlussplädoyer hatte Seda Başay-Yıldız, Nebenklagevertreterin der schwer verletzten Familie, am Vormittag vor der Urteilsverkündung sehr deutlich gemacht, was das gesamte Verfahren – spätestens seit Ergreifung des Täters bis zum Urteilsspruch – hatte vermissen lassen: Rassismus und eine extrem rechte Tatmotivation wurden nicht, mindestens jedoch nicht aufrichtig und vor allem nicht sachkundig geprüft. Die Arbeit des polizeilichen Staatsschutzes folgte einer Vorstellung von „Rechtsextremismus“, die in keiner Weise abbildet, wie die extreme Rechte, ob organisiert oder nicht, aufgestellt ist, wie sie handelt, kommuniziert und Zuspruch gewinnt. Die bewusste Entscheidung, Ermittlungsinhalte nicht in die Strafermittlungsakte aufzunehmen, widersprach den Standards eines rechtsstaatlich geführten Verfahrens und kann nicht als „Panne“ abgetan werden. Es gibt Verantwortliche.

Für ihr Urteil hat die Kammer hat am 30. Juli 2025 entschieden, dem psychiatrischen Gutachten von Pedro Faustmann zu folgen. Mit der Brandlegung habe der Angeklagte demnach das (unbewusste) Ziel verfolgt, seine „geringe Selbstwert- und Selbstwirksamkeitserfahrung“ zu überwinden. Das Mittel der Brandstiftung, am 25. März 2024 und an vermutlich drei weiteren Orten in den Jahren zuvor, sei für den Täter ein Weg der Selbstüberhöhung. Die Brände habe er an Orten gelegt, die er kannte, die für ihn einen Abschnitt seiner Geschichte ausmachten oder mit negativen Gefühlen von Stress oder Stabilitätsverlust assoziiert seien. Die „Landsmannschaften“ der Betroffenen, so der Vorsitzende Richter Jochen Kötter, seien dabei nicht ausschlaggebend gewesen.

Die Verteidigung des Täters (darunter Rechtsanwalt Jochen Ohliger, der vor 30 Jahren im Prozess zum Brandanschlag vom 29. Mai 1993 in Solingen den verurteilten Angeklagten Felix Köhnen vertrat) hatte sich in ihren Schlussvorträgen ebenfalls ausführlich auf Faustmanns Gutachten bezogen. Ohliger, der sich in seiner Rolle sichtlich gefiel, zog in seinem letzten Satz den Schluss: Sein Mandant hätte den Anschlag in der Grünewalder Straße auch dann begangen, „wenn die Kreisgeschäftsstelle der AfD in dem Haus gewesen wäre“.

Die zahlreich erschienenen Medienvertreter*innen folgten in ihren noch am Abend der Urteilsverkündung veröffentlichten Berichten mit wenigen Ausnahmen der Perspektive des Gerichts. Sie zitierten den Täter, der am Ende des Prozesses eine Entschuldigung vom Blatt ablas – erstaunt, dass seine Stimme „freundlich“ gewesen sei. Wo auch das Leid der Betroffenen geschildert wurde, folgte mitunter zugleich der Hinweis, dass ihnen nun zwar eine Opferentschädigung zustehe, nicht jedoch eine Entschädigung nach Billigkeitsentschädigung des Bundesamtes für Justiz, das Betroffene „extremistischer Gewalt“ auf Antrag mit einmaligen Zahlungen „entschädigt“.

Wir haben Teile des Prozesses begleitet. Der Ausgang des Prozesses war zu erahnen, dennoch fehlen uns, einen Tag nach dem Prozessende, für eine Auswertung des Gehörten und Gelesenen die Worte. Wir sind traurig und wütend.

Bitte unterstützt die Betroffenen! Schreibt Briefe, sendet Nachrichten, spendet!

Lest auch die Prozessberichte von Adalet Solingen!

Vom Spitzenpersonal nicht viel Neues zum Ende des Neukölln-Untersuchungsausschusses

Die voraussichtlich letzte öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex im Berliner Abgeordnetenhaus fand am 4. Juli 2025 statt.

Geladen waren noch einmal politisch Verantwortliche der obersten Stufen: Der ehemalige Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Inneres Torsten Akmann (SPD), heute Vizechef des Militärischen Abschirmdienstes, der ehemalige Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und der ehemalige Innensenator Andreas Geisel (SPD). Wie bei derartigen Spitzenzeugen aus der Politik nicht anders zu erwarten, förderten diese Befragungen kaum Neues zu Tage.

Durchaus interessant waren allerdings die Aussagen von Akmann zur Auswahl der beiden Sonderermittler*innen Uta Leichsenring und Herbert Diemer. Nachvollziehbar ist dabei noch Akmanns Überlegung, dass es sich um Personen handeln müsse, die nicht aus Berlin kommen. Überraschend war dagegen, dass Akmann laut seiner Aussage nichts von der Kritik an Herbert Diemer mitbekommen haben will: „Das höre ich das erste Mal.“

Diemer vertrat vor seiner Pensionierung als Bundesanwalt die Anklage beim Münchener NSU-Prozess. Insbesondere die Engführung der Ermittlungen und der Anklage, der zufolge es sich beim NSU lediglich um ein Trio mit nur wenigen Unterstützer*innen handele, wurde immer wieder scharf kritisiert, da sie die Aufklärung des NSU-Komplexes nachhaltig erschwerte. Aber auch das Auftreten des Bundesanwalts im Prozess und seine regelmäßig gezeigte herablassende Art gegenüber Vertreter*innen der Nebenklage standen im Fokus der Kritik. Akmanns Vorgesetzter Geisel behauptete am 4. Juli ebenfalls, von der Kritik an Diemer zum ersten Mal im Ausschuss gehört zu haben. Dass ein für Inneres zuständiger Senator des Landes Berlin und sein Staatssekretär von der medial sehr präsenten Kritik an Bundesanwaltschaft insgesamt und Diemer im Speziellen nichts mitbekommen haben wollen, irritiert.

Immerhin gab Akmann in seiner Aussage offen zu, dass die Einsetzung der Kommission aus Leichsenring und Diemer zum Ziel hatte, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zu verhindern. Es habe damals bereits erste Stimmen gegeben, die einen Untersuchungsausschuss gefordert hätten, so Akmann. Bei einem Untersuchungsausschuss sei aber die Verwaltung extrem stark damit beschäftigt und die normale Arbeit bleibe in vielen Fällen liegen: „Mit anderen Worten: Ein Untersuchungsausschuss ist für keine Verwaltung schön, Also habe ich, sage ich ganz offen, versucht das Ruder rumzureißen.“ Es gebe, so Akmann, ja auch im Bund viele Fälle, bei denen Sonderermittler eingesetzt wurden.

Nach dieser Sitzung haben die Mitglieder des Ausschusses nun eine Menge Zeit, den Abschlussbericht zu verfassen. Dass das wahrscheinlich nicht ganz einfach wird, weil Regierung und Opposition sehr unterschiedliche Ansichten zum Ergebnis der Beweisaufnahme haben, zeigte sich bei der Pressekonferenz zur Sitzung. Stephan Standfuß von der CDU etwa sprach lediglich von „einzelnen Schwierigkeiten“, vor allem im Bereich der Kommunikation, und bedankte sich zum wiederholten Male bei Polizei, Justiz und Verfassungsschutz.

Demgegenüber machten die Vertreter von Grünen und Linken, André Schulze und Niklas Schrader, klar, dass sie weit mehr Probleme bei den Behörden sehen. Schulze etwa wies darauf hin, dass Zeugen aus dem Verfassungsschutz „sehr wortkarg, sehr erinnerungsarm und teilweise schon renitent“ aufgetreten seien. Keiner habe dem Ausschuss „ernsthaft darlegen können, was denn der Beitrag des Verfassungsschutzes zur Aufklärung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln war“. Schrader wies auf das Agieren der Staatsanwaltschaft hin, das mitunter „langsam bis widerwillig“ gewesen sei, sei es beim Erkennen der Serie oder beim Erkennen des Kontextes und der historischen Hintergründe dieser Serie. Zudem sei der Verdacht, dass Informationen aus Behörden an die Tatverdächtigen geflossen sind, noch immer nicht ausgeräumt. Auch das Problem von rechts oder rassistisch eingestellten Personen in der Berliner Polizei sei nicht ausgeräumt – selbst der wegen einer rassistischen Gewalttat verurteilte Polizist Stefan K. sei ja immer noch im Dienst.

Gegen Ende der Sitzung demonstrierten vor dem Abgeordnetenhaus mehrere Dutzend Antifaschist*innen unter dem Motto „Fast 50 Sitzungen und viele Erinnerungslücken – jetzt braucht es Konsequenzen“. Sie machten klar, dass die Bemühungen um Aufklärung des Neukölln-Komplexes auch mit dem Ende der Beweisaufnahme im Ausschuss nicht enden dürfen.

Auf unserer Homepage findet ihr unsere Berichte und Hintergründe zum Neukölln-Komplex.

Gut zu wissen: Aktuelles aus dem Themenbereich Rechter Terror und Antifaschismus

+++ Offenbar versteht Lorenz Caffier die Aufregung um Nordkreuz nicht +++

Am 7. Juli sagte der ehemalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, vor dem Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern zu Nordkreuz aus. Caffier war als Innenminister nicht nur politisch verantwortlich, als Nordkreuz im August 2017 öffentlich bekannt wurde, er ließ sich zudem im Dezember 2017 von dem Schießstandbetreiber und ehemaligen Nordkreuz-Mitglied Frank Thiel offenbar eine Waffe schenken. Unter anderem wegen dieser Überlassung trat Caffier 2020 zurück. Später erhielt er wegen Vorteilsnahme einen Strafbefehl von insgesamt 13.500 Euro.

Von der Brisanz dieser Vorgänge oder überhaupt vom Kernthema der Befragung war in Caffiers Eingangsstatement nicht viel zu merken. Wie schon bei seiner Aussage vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern, die zufällig kurz nach seinem Rücktritt stattfand, hielt er zunächst ein längeres allgemeines Referat. Dieses Mal drehte sich sein Vortrag um die Arbeit eines Innenministers, die Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern und die Sinnhaftigkeit des Trennungsgebots zwischen Polizei und Verfassungsschutz.

Caffier wies darauf hin, dass er zwar als Innenminister allgemein die Verantwortung getragen haben, vieles allerdings auf Arbeitsebene entschieden und gar nicht an ihn herangetragen worden sei. Erst in der Mitte seines Statements handelte Caffier dann kurz den Nordkreuz-Komplex ab. Er sprach zunächst über die Razzien, die es gegeben habe. In der Zeit davor habe er von „Unregelmäßigkeiten“ beim im Nordkreuz-Komplex involvierten Schießplatz in Güstrow von der Firma Baltic Shooters, betrieben von Frank Thiel, keine Kenntnis gehabt. Auf diesem Schießplatz hatten vor Bekanntwerden von Nordkreuz Trainings-Workshops für Spezialeinsatzkräfte der Polizei stattgefunden, bei denen Caffier als Schirmherr aufgetreten war. Im Untersuchungsausschuss sagte Caffier dazu, er habe die Schirmherrschaft übernommen, weil das LKA diese Workshops ja durchgeführt habe. Er habe zwar Kritik dazu wahrgenommen aber auch viele positive Stimmen.

In der folgenden Befragung konfrontierten Abgeordnete ihn bezüglich seines Verhältnisses zu Frank Thiel zunächst mit einem Chatverlauf. In diesem beschwerte sich Thiel 2020 bei Caffier persönlich über einen „Schreiberling“, also einen Journalisten, der in allen Bundesländern Anfragen zu ihm gestellt habe. Er habe aus vielen Bundesländern gehört, man lasse ihn nicht im Regen stehen, nur aus Mecklenburg-Vorpommern noch nicht. Er hoffe, mit dem „Special Forces Workshop“ sei alles im „grünen Bereich“. Caffier antwortete, dass er viel zu tun gehabt habe, unter anderem mit dem linken Fusion-Festival.

In seiner jetzigen Befragung am 7. Juli sagte der ehemalige Innenminister dazu, er sei 2019 zur Rolle von Frank Thiel informiert worden und man höre ja, dass er schmallippig geantwortet habe. Es sei ungewöhnlich gewesen, dass Thiel sich direkt an ihn gewandt habe. Ob es bei anderen seiner Mitarbeiter normal gewesen sei, dass Thiel sich bei ihnen gemeldet habe, wisse er nicht. Ab 2019 seien die Verträge mit Thiel aufgelöst worden.

Gefragt nach der Waffe, die er von Thiel geschenkt bekam, sagte Caffier, diese sei kein Geschenk gewesen, er habe sie 2021 bezahlt. Warum er dann allerdings den Strafbefehl wegen Vorteilsnahme akzeptierte, ließ er offen.

Die Sitzung mit Lorenz Caffier ist der vorläufige Abschluss der Arbeit des Ausschusses zum Nordkreuz-Komplex. Nach der Sommerpause setzt der Untersuchungsausschuss seine Arbeit fort und wendet sich der organisierten Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern zu.

+++ Vorhersehbar strategisch: C18-Prozess am Dortmunder Landgericht +++

Am Landgericht in Dortmund läuft seit dem 26. Juni 2025 ein Strafprozess gegen vier Angeklagte aus der organisierten extremen Rechten. Der Vorwurf: Verbot gegen ein Vereinigungsverbot gemäß § 85 StGB. Die Beschuldigten sollen nach dem vom damaligen Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Januar 2020 verfügten „unanfechtbaren Verbot“ der Vereinigung Combat 18 (C18) als Rädelsführer deren Weiterbestehen ermöglicht und betrieben haben.

Die vier Angeklagten – Stanley Röske und Keven Langner (beide Eisenach), Robin David Schmiemann (inzwischen im baden-württembergischen Muggensturm, südwestlich Karlsruhe) und Gregor Alexander Michels (aus Höchstadt in Rheinland-Pfalz) – schweigen seit Prozessbeginn. Ihre (Szene-) Anwält*innen – die bisher mehr oder weniger bekannten Nicole Schneiders (Reutlingen), Heiko Urbanczyk (Coesfeld), Hendrik Schnelle (Detmold), Alexander Heinig (Stuttgart), Kati Schreiter und Alexander Dann (Erfurt) – sowie die im „Patriotische Union“- bzw. „Gruppe Reuß“-Verfahren am OLG Frankfurt a.M. als Verteidiger*innen von Birgit Malsack-Winkemann tätigen Jochen Lober (Köln) und Kerstin Rueber-Unkelbach (Koblenz), sprechen dafür um so mehr. Sie ziehen Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote in Betracht, machen nach jeder Zeug*innenbefragung üppig von ihrem Erklärungsrecht nach § 257 StPO Gebrauch und finden auch schon mal Gründe, Anträge auf Befangenheit zu stellen. Zum Beispiel weil das Telefon eines der Schöffen im Gerichtssaal klingelt und für drei Sekunden für Ablenkung sorgt.

Nach nunmehr sechs Hauptverhandlungstagen können wir feststellen, dass die Verteidigung den Prozess so unökonomisch wie möglich gestalten und dabei mit maximaler Wucht die Arbeit der Ermittlungsbehörden angreifen will.

Das war erwartbar. Für Verblüffung sorgt dagegen der Verhandlungsrahmen bzw. die Umsetzung der Anklage: Denn nicht der Generalbundesanwalt (GBA), sondern die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führt das Verfahren. Es wird auch nicht am Oberlandesgericht, sondern am Landgericht verhandelt. Diese äußeren Umstände zeigen bereits, welchen Stellenwert das Staatsschutzverfahren gegen Röske, Schmiemann, Michels, Langner und die von ihnen mutmaßlich fortgeführte deutsche Struktur von C18, mit ihren internationalen Sektionen und Verflechtungen, für die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden hat.

Zwar war es der Generalbundesanwalt (GBA), der am 7. März 2024 Anklage erhoben hat. Doch er gab das Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf ab. Mit ihrer „Zentralstelle Terrorismusverfolgung“ führt diese nun das Verfahren vor der 32. Strafkammer in Dortmund. Dass der GBA das Verfahren nach NRW verwiesen hat, obwohl sich die vier Angeklagten nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern vielmehr über mehrere Bundesländer hinweg im Sinne der Anklage mit C18 „wiederbetätigt“ haben sollen, lässt tief blicken. Neben dem Eindruck, dass die Strafverfolgung gegen C18 und sein bekanntes Personal dem GBA als höchster Anklagebehörde nicht wichtig genug zu sein scheint, drängt sich der Gedanke auf, auch darum gehen könnte, Combat 18 als bundesweite Struktur des rechtsterroristischen Neonazismus möglichst nicht länger als Netzwerk zu begreifen.

Das könnte auch erklären, warum neben dem Dortmunder Verfahren an diversen weiteren Gerichten verhandelt werden soll. Bundesweit sitzen demnächst 17 weitere „mutmaßliche (einfache) Mitglieder von ‚Combat 18 Deutschland‘“ auf den Anklagebänken. Unter anderem in Neunkirchen an der Saar, am Landgericht Potsdam. Außerdem haben Staatsanwaltschaften in Gera, in Hessen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern Anklagen übernommen. Es steht zu befürchten, dass der jeweilige Anteil der Beschuldigten daran, die „unanfechtbar verbotene Vereinigung“ C18 fortgeführt zu haben, durch diese voneinander abgetrennten Weise vor allem isoliert betrachtet wird.

Bei den sechs zähen Hauptverhandlungstagen am Landgericht Dortmund widmete sich die Beweisaufnahme vor allem drei der von der Anklageschrift zusammengefassten mindestens 14 Treffen bzw. als C18-Aktivitäten beschriebenen Ereignissen und Zusammenkünften, die zwischen Oktober 2020 und März 2022 stattgefunden haben sollen. Es geht um ein Konzert bzw. einen „Balladenabend“ am 14. August 2021 in einer Schutzhütte im rheinland-pfälzischen Greimerath, unweit von Michels‘ Wohnort; um ein Treffen am 20. März 2021 (zwei Tage nach Röskes Geburtstag) im für derlei Zusammenkünfte laut Anklage immer wieder genutzten Keller- bzw. Untergeschossraum (dem „Vereinslokal“, wie es in der Anklageschrift heißt) in dessen Eisenacher Wohnhaus; um die Teilnahme am Trauermarsch für den prominenten Dortmunder Neonazi Siegfried Borchardt, dem am 9. Oktober 2021 Hunderte von Neonazis die letzte Ehre erwiesen. Unter den Teilnehmenden waren neben Combat 18-Mitbegründer William Browning auch Röske, Langner und mutmaßlich weitere der im April 2024 (Zeitpunkt der Anklageerhebung gegen Röske, Michels, Langner und Schmiemann) insgesamt 21 Beschuldigten.

Der Verhandlungsalltag gestaltet sich zäh. Die erkennbare Absicht der Verteidigung, das Verfahren möglichst in die Länge zu ziehen, stößt bei den Vertreter*innen der Generalstaatsanwaltschaft auf stoische Gelassenheit. Einen ersten Versuch der „Verständigung“ und Anbahnung eines Rechtsgesprächs durch die Verteidigung Röskes (Schneiders und Urbanczyk) ließ Oberstaatsanwältin Juliane Rein am 4. Hauptverhandlungstag mit dem Hinweis auf das Schweigen der Angeklagten und die verfahrenstaktische Vorgehensweise der Verteidigung abblitzen. Der Vorsitzende Richter Dirk Kienitz legt derweil viel Wert auf Korrektheit des Verfahrens. Jeder Anlass, dem Dortmunder Urteilsspruch eine Revision der Verteidigung folgen zu lassen, soll vermieden werden, scheint es.

Derweil hat die Kammer Verhandlungstage bis in den Dezember 2025 hinein terminiert. Wir werden den Prozess weiterhin verfolgen und dokumentieren, verzichten aber auf eine fortlaufende Berichterstattung. Der bisher überwiegend fast leere Gerichtssaal, in dem neben vereinzelten „Kameraden“ der Angeklagten (darunter der Dortmunder Nazi Björn Thom) nur wenige Vertreter*innen der Medien und noch weniger Besucher*innen sitzen, ist eine schlechte Bühne. Das darf gerne so bleiben.

Wir gedenken: Habil Kılıç

Habil Kılıç wurde 1963 in der Türkei geboren und lebte mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in München. Im Jahr 2000 eröffnete die Familie einen Frischwarenladen. Habil Kılıç behielt aber seinen Arbeitsplatz in der Großmarkthalle und arbeitete erst am Feierabend in dem gemeinsamen Geschäft. Im August 2001, knapp anderthalb Jahre nach dessen Eröffnung, arbeitete Habil Kılıç auch tagsüber im Laden, weil seine Frau und seine Tochter im Türkei-Urlaub waren. Am Vormittag des 29. August 2001 wurde er dort vom NSU erschossen.

Habil Kılıç wurde 38 Jahre alt.

Nach dem Mord ermittelten die Behörden gegen den Ermordeten, seine Familie und das Umfeld. Die Familie von Habil Kılıç musste die Spuren des Mordes selbst entfernen. Zuvor hatten sie über dem Laden gewohnt, nun gab seine Frau Wohnung und Laden auf.

Der Mord des NSU, das Verhalten der Behörden und die von ihnen verbreiteten rassistischen Gerüchte über den Ermordeten sorgten letztlich dafür, dass Familie Kılıç neben dem Familienvater auch ihr nachbarschaftliches Umfeld und ihren Lebensunterhalt verlor.

Habil Kılıçs Frau, P. Kılıç, war die erste Angehörige, die im NSU-Prozess als Zeugin befragt wurde. Richter Götzl trat ihr gegenüber autoritär auf. P. Kılıç wollte bei ihrer Vernehmung am 22. Verhandlungstag nicht vor „dieser Frau“ – also der Hauptangeklagten im NSU-Prozess, Beate Zschäpe – über die Situation nach der Tötung ihres Mannes sprechen: „Wie kann das sein? Können sie sich das nicht vorstellen, wenn man den Mann, dann den Laden verliert? Wie die Leute darüber reden, wenn man wie ein Verdächtiger behandelt wird? Was soll ich hier sagen vor dieser Frau?“

Götzl herrschte sie daraufhin an, dass er eine höfliche Antwort erwarte, wenn er selber höflich frage. P. Kılıç berichtete auf Drängen des Richters: Sie hätten eine große Menge Schaden angerichtet, erst den Mann ermordet, dann den ganzen Freundeskreis kaputtgemacht, das ganze Finanzielle: „Alles haben sie kaputtgemacht, alles.“

An Habil Kılıç erinnert heute eine Gedenktafel am ehemaligen Geschäft der Familie in der Bad-Schachener-Straße.

Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret wurden am 12. August 1979 in Merseburg von einem rassistischen Mob in den Tod getrieben. Die genauen Todesumstände wurden bis heute nicht ausreichend ermittelt, Täter*innen wurden nicht zur Verantwortung gezogen. Raúl Garcia Paret wurde 21 Jahre alt, Delfin Guerra wurde 18 Jahre alt. Die beiden Kubaner lebten als sogenannte Vertragsarbeiter in Merseburg

Vor sechs Jahren, am 40. Todestag wurde Delfin Guerras und Raúl Garcia Parets das erste Mal gedacht. Seitdem kommen jedes Jahr Menschen auf Einladung der „Initiative 12. August – Mord an Raúl Garcia Paret und Delfin Guerra in Merseburg 1979“ zusammen, um gemeinsam zu erinnern und die juristische Aufarbeitung der Todesfälle am 12. August 1979 in Merseburg und aller weiteren rassistischen Morde in der DDR und zur Wendezeit einzufordern.

Seit sechs Jahren kämpft die Initiative 12. August dafür, einen Gedenkort in Merseburg zu errichten. In diesem Jahr ist es endlich soweit: Gemeinsam mit den Neffen und den Schwestern Delfíns wird am 16. August eine Gedenktafel enthüllt.

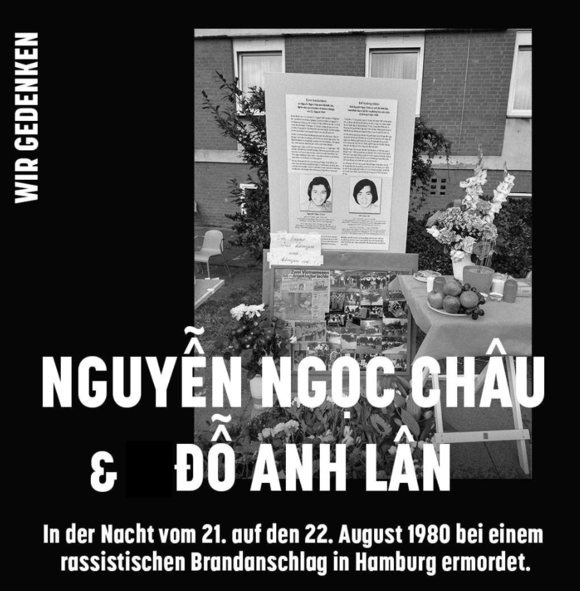

Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân

Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân wurden in der Nacht vom 21. zum 22. August 1980 bei einem rassistischen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Halskestraße in Hamburg von Neonazis ermordet.

Im Jahr 2014 gründete sich die Initiative in Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân in Reaktion auf das Bekanntwerden des NSU. Überlebende des Anschlags kämpften gemeinsam mit der Mutter Đỗ Anh Lâns und mit einigen solidarischen Menschen zehn Jahre lang für die Schaffung eines Gedenk- und Erinnerungsorts.

Denn bereits wenige Jahren nach dem Brandanschlag erinnerte in Hamburg nichts mehr an die Opfer.

Denn bereits wenige Jahren nach dem Brandanschlag erinnerte in Hamburg nichts mehr an die Opfer.

„Wenn die Opfer vergessen werden, dann werden auch die Taten vergessen. Das Leid wiederholt sich für jede weitere Familie, die es trifft. Deshalb müssen wir endlich anfangen, den Opfern rassistischer Gewalt zu gedenken. Das braucht öffentliche Orte!“ So fasst einer der Überlebenden die Motivation hinter der Initiative zusammen.

Letztes Jahr wurde schließlich die Hamburger Halskestraße und eine dazugehörige Bushaltestelle in Châu-und-Lân-Straße umbenannt und erinnert damit zukünftig an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân.

Die Initiative schreibt: „Wir wollen zwei junger Menschen gedenken, die nie nach Deutschland wollten, sondern vom Krieg flohen und alles hinter sich ließen. Wir trauern, dass sie durch Rechtsterrorist*innen im vermeintlich sicheren Deutschland ermordet wurden. Wir klagen an, dass sie erst zum Anschlagsziel wurden, weil das gesellschaftliche Klima dafür den Boden bereitet hat. Wir können es nicht akzeptieren, dass sie einfach vergessen wurden und die Täter*innen wieder auf freien Fuß kamen.“

Ferdane Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, Tarık Turhan, Çiğdem Satır, Ümit Satır, Songül Satır und Ramazan Satır

Am 26. August 2024 gedenken wir Ferdane Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, Tarık Turhan, Çiğdem Satır, Ümit Satır, Songül Satır und Ramazan Satır. Vor 40 Jahren starben sie nach dem rassistischen Brandanschlag auf das Wohnhaus in Duisburg, in dem ihre Familie lebte.

Jahrzehntelang war der Anschlag vergessen. Erst seit 2023 trägt das Haus in der Wanheimer Straße mit einer Tafel ein sichtbares Zeichen des Gedenkens. Sie zeigt unter anderem die Aufschrift: „Alles hat seine Zeit. Eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes und der Trauer, aber auch eine Zeit der Gerechtigkeit“. Überlebende und Angehörige kämpften über Jahre für ein würdiges Gedenken.

Stille, eine Zeit des Schmerzes und der Trauer, aber auch eine Zeit der Gerechtigkeit“. Überlebende und Angehörige kämpften über Jahre für ein würdiges Gedenken.

Bis heute gibt es keine konsequente Aufklärung. In Richtung eines rassistischen Motivs wurde nie ermittelt, obwohl die Täterin auch für einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft verantwortlich war. In der Zeit des Brandanschlags gab es in Westdeutschland eine massive rechte Mobilisierung gegen sogenannte Gastarbeiter*innen.

Im letzten Jahr präsentierte NRW-Innenminister Herbert Reul die Ergebnisse der „ToreG NRW“-Recherche. Seit dem Sommer 2022 will sich eine Forscher- und Ermittler*innengruppe im Innenministerium (LKA NRW) neue Gedanken zur „Klassifikation von Todesopfern rechter Gewalt in NRW“ gemacht haben. Ziel des Projektes war es, so genannte „Grenzfälle“ einer Neubewertung zu unterziehen. In ihrer Auswertung stützte sich die LKA-Gruppe aber ausschließlich auf Strafermittlungs- und Prozessakten. Andere Materialien, Spuren oder Quellen hat sie sich nicht anschauen oder anhören wollen. Überlebende und Angehörige wurden nicht einbezogen.

Der Brandanschlag vom 26. August 1984 wurde nicht anerkannt.

+++ Termine +++

1. August, Wupptertal: Kundgebung „Adalet! Keine Ruhe nach dem Urteil – in Solidarität mit den Betroffenen und Hinterbliebenen des Solinger Brandanschlags 2024„. 17:00 Uhr, Hauptbahnhof Wuppertal. Mehr Infos hier.

1. August, Frankfurt am Main: Podiumsdiskussion „Entwicklungen von Polizeigewalt unter dem erstarkenden Autoritarismus“, anlässlich des dritten Todestag von Biriq. Mit: Beate Böhler (Rechtsanwältin), Initiative 2. Mai, Grundrechtekomitee, Solikreis Biriq, moderiert von Daniel Loick. 19:00 Uhr, Medico Haus, Lindleystr. 15. Mehr Infos hier.

2. August, Frankfurt am Main: Kundgebung zum 3. Todestag: „Justice for Biriq! Wir gedenken Biriq – und allen, die durch Polizei und Staat getötet wurden“. 12:00 Uhr, Willy-Brandt-Platz. Weitere Infos hier.

2. August, Berlin: Veranstaltung „Immer zusammen. Niemals allein. Eine Zwischenbilanz zum CSD-Sommer in Brandenburg.“ Mit dem solidarischen Bündnis gegen Rechts Berlin. 19:00 Uhr, Tuntenhaus, Kastanienallee 86. Weitere Infos hier.

2. August, Hamburg: Gedenkveranstaltung anlässlich des Europäischen Holocaust-Gedenktages für Sinti und Roma. 11:30 Uhr, Gedenkort Hannoverscher Bahnhof / Lohseplatz. Weitere Infos hier.

3. August, Mühlheim an der Ruhr: Kundgebung zur Anklageerhebung „Justice for Ibrahima!“ Von der Polizei in Mülheim an der Ruhr getötet. 14:00 Uhr, Kurt-Schumacher-Platz. Mehr Infos hier.

3. August, Berlin: Semra Ertan begegnen. Gedenkveranstaltung, Performances. 13:00 Uhr, Haus der Kulturen der Welt. Mehr Infos hier.

8. August, Dortmund: Mahnwache für Mouhamed Lamine Dramé „Rest in Power Mouhamed“. 18:00 Uhr, Kurt-Piehl-Platz. Mehr Infos hier.

10. und 11. August, Erfurt: Gedenken und Podien 50. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen gegen algerische Arbeitsmigranten in Erfurt. Weitere Infos hier.

16. August, Merseburg: Gedenken an Delfín Guerra und Raúl G. Paret mit Enthüllung einer Gedenktafel. 15:30 Uhr, Sixti Ruine. Mehr Infos hier.

21. August, Rostock: Vortrag und Gespräch Erfurt im August 1975 – Das vergessene Pogrom? 19:30 Uhr, Peter-Weiss-Haus. Weitere Infos hier.

20. bis 24. August, Lärz: Ajuca – Alternatives Jugendcamp. Politics, People, Party. Mehr Infos hier.

Bis 22. August, Dresden: Ausstellung zum Gedenken an Marwa El-Sherbini. Johanstätter Kulturtreff. Weitere Infos hier.

26. August, Duisburg: Demonstration und Kundgebung in Gedenken an Ferdane Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, Tarık Turhan, Çiğdem Satır, Ümit Satır, Songül Satır und Ramazan Satır. 17:00 Uhr, 17:30 Uhr, genauer Ort wird noch bekanntgegeben. Weitere Infos hier.

30. August, Chemnitz: Lesung „Unser Schmerz ist unsere Kraft: Neonazis haben unsere Väter ermordet“. Mit Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek. 17 Uhr, Dokumentationszentrum „Offener Prozess“, Johannisplatz 8. Weitere Infos hier.

31. August, Leipzig: Lesung „Unser Schmerz ist unsere Kraft.“ Mit Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek. 16:00 Uhr, Grassi Museum. Weitere Infos hier.

29. August, Wuppertal: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau „Das deutsche Volk“. 19:00 Uhr, Rex. Weitere Infos hier. 31. August, Hanau: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau „Das deutsche Volk“. 10:30 Uhr, Kinopolis. Weitere Infos hier. 31. August, Köln: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau „Das deutsche Volk“. 19:00 Uhr, Filmhaus. Weitere Infos hier.

Bis auf weiteres, Mittwoch-Sonntag, Chemnitz: „Offener Prozess. Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex“. Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.

Jetzt buchen! Stadtführung: Critical Walk „NSU-Morde in Nürnberg“ der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. Nürnberg. Preis nach Absprache. Infos und Buchung: isd.nuernberg.buero@isdonline.de. Mehr Infos hier.

Bis 26. Oktober, Graz: Austellung „Man will uns ans Leben“ Bomben gegen Minderheiten 1993-1996″. Volkskundemuseum am Paulustor, Gartensaal. Mehr Infos hier.

Zum Weiterempfehlen und anmelden: nsu-watch.info/newsletter.

(Redaktion und Texte: u.a. ck, scs)