Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wenn ihr genauer wissen wollt, was euch erwartet, könnt ihr hier die September-Ausgabe des Newsletters in der Webversion nachlesen. (Aus technischen Gründen wird der Newsletter hier grafisch leicht abweichend von der Mail-Version dargestellt.)

Hallo zur September-Ausgabe unseres monatlichen NSU-Watch-Newsletters: „Aufklären und Einmischen“!

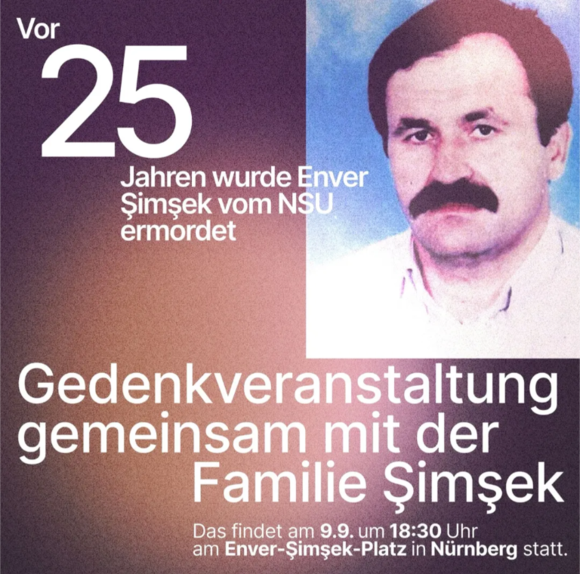

Vor 25 Jahren, am 9. September 2000, begann die rassistische Mordserie des NSU: Enver Şimşek wurde in Nürnberg niedergeschossen, er erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Wie schon nach dem Sprengstoffanschlag auf Serkan Yildirim, ebenfalls in Nürnberg ein gutes Jahr zuvor, ermittelten die Behörden nicht gegen Neonazis. Stattdessen ermittelten sie mit rassistischen Grundannahmen gegen die Betroffenen und ihre Familien. Das sollte sich auch bei den weiteren Morden des NSU nicht wesentlich ändern. Erst nach der Selbstenttarnung 2011 endete die Kriminalisierung der Familien und die Morde wurden als rassistisch anerkannt.

Am 9. September um 18:30 Uhr gibt es gemeinsam mit der Familie ein Gedenken an Enver Şimşek auf dem nach ihm benannten Platz in Nürnberg-Langwasser. Dabei wird es auch um Gerechtigkeit und Konsequenzen gehen.

Eine Forderung, die durch eine Meldung von Anfang August noch einmal aktueller wurde: Das noch lebende Mitglied des NSU-Kerntrios, Beate Zschäpe, versucht allem Anschein nach so früh wie möglich aus der Haft entlassen zu werden. Sie wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Seit 2021 ist das Urteil rechtskräftig. Dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, bedeutet, dass Zschäpes lebenslange Freiheitsstrafe nicht wie oft üblich nach bereits 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Da sich Zschäpe seit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 in Haft befindet, wird vermutlich im nächsten Jahr darüber entschieden, wie lange sie noch mindestens in Haft bleiben muss, bevor sie auf Bewährung entlassen werden kann. Schon in den vergangenen rund zwei Jahren gab es plötzlich Aussagen von Zschäpe, die im Ermittlungsverfahren seit 2011 und den gesamten NSU-Prozess von 2013 bis 2018 nahezu nichts zu den Taten des NSU und ihrer Rolle darin gesagt hatte. Zunächst beim Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss und dann bei den Ermittlungsbehörden. Berichten über diese Aussagen war zu entnehmen, dass sie weiterhin das Unterstützungsnetzwerk des NSU schützt und nichts Wesentliches zur Aufklärung beiträgt. Bereits zu dieser Zeit war die Rede von einem Wunsch Zschäpes, aus der Neonazi-Szene ‚auszusteigen‘. Das Ausstiegsprogramm des Freistaats Sachsen lehnte dieses Ansinnen ab. Anfang August kam nun heraus, dass das Ausstiegsprogramm EXIT zur Unterstützung der NSU-Mörderin bereit ist.

Semiya Şimşek, Mandy und Michalina Boulgarides und Gamze Kubaşık, die Töchter der vom NSU ermordeten Enver Şimşek, Theodoros Boulgarides und Mehmet Kubaşık haben dagegen eine Petition ins Leben gerufen, die bereits über 140.000 Unterzeichner*innen gefunden hat. Darin fordern sie statt Aufmerksamkeiten und Begünstigungen für Täter*innen des NSU eine angemessene Unterstützung der Hinterbliebenen und Überlebenden der Mord- und Anschlagsserie des NSU und aller Opfer rechter Gewalt – rechtlich, finanziell, psychologisch und institutionell durch dauerhafte angemessene Opferrenten.

In dieser Ausgabe des Newsletters lest ihr das Zwischenfazit zur Pride-Saison 2025 von AK Fe.In. Außerdem gut zu Wissen:

+++ Gedenktafel für Samuel Kofi Yeboah hängt im Rathaus Saarlouis +++

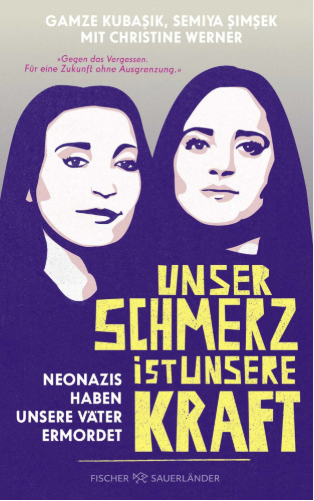

+++ Buchtipp: Gamze Kubaşık, Semiya Şimşek, Christine Werner: „Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet.“ +++

Wir gedenken im September auch Alex W., er wurde am 18. September 2021 im Alter von 20 Jahren von einem Rechten und Pandemieleugner ermordet. Wir erinnern an Samuel Kofi Yeboah, er wurde am 19. September 1991 bei einem rassistischen Brandanschlag in Saarlouis ermordet. Wir gedenken Luke Holland, der vor 10 Jahren, am 20. September 2015, in Berlin-Neukölln ermordet wurde. Wir gedenken Atilla Özer, Überlebender des rassistischen Nagelbombenanschlags des NSU auf die Keupstraße, der am 23. September 2017 verstarb. Und wir erinnern an Gabriele Deutsch, Robert Gmeinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzl, Paul Lux, Franz Schiele, Ignatz Platzer, Ilona Platzer, Angela Schüttrigkeit, Errol Vere-Hodge, Ernst Vestner und Beate Werner. Sie wurden beim Oktoberfestattentat am 26. September 1980 ermordet.

Beteiligt euch an den geplanten Gedenkveranstaltungen! Termine dafür und für weitere Veranstaltungen findet ihr wie immer am Ende des Newsletters.

Kein Schlussstrich!

Eure Antifaschist*innen von NSU-Watch

Unser Newsletter ist kostenlos und wird es auch bleiben. Für unsere Arbeit sind wir aber auf eure Unterstützung angewiesen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Spendenseite!

Nie wieder still gegen Queerfeindlichkeit. Ein Zwischenfazit zu Nazimobilisierungen, Störungen und Solidarität in der Pride-Saison 2025

von Autor*innenkollektiv Feministische Intervention (AK Fe.In)

CSDs und Prides sind spätestens seit 2024 in Deutschland zum vermutlich wichtigsten Knotenpunkt des extrem rechten Kulturkampfs geworden. Gewaltaffine Jungnazis, lange erfolglose Nazi-Altkader, Evangelikale und katholische Fundis, irgendwelche Dudes am Straßenrand und Teile der CDU haben einen gemeinsamen Feind gefunden: queere Menschen und deren Rechte.

Bei den Jungnazis ist offensichtlich, dass dieser Feind für sie synonym ist mit einer offenen, toleranten Gesellschaft, die sich gegen den Rechtsruck und für Menschenrechte auch für Minderheiten einsetzt. Die inhaltliche Vermischung der Angriffsziele ‚queere Menschen – Antirassismus – demokratische Zivilgesellschaft‘, wie sie in den rechten Demos und Mobilisierungen formuliert wird, sollte auch diejenigen stutzig machen, die mit CSDs wenig anfangen können.

Die Nazimobilisierungen sind deutlich weniger groß als letztes Jahr. Dennoch hat sich etwas Grundlegendes verändert, und darin liegt ihr Erfolg: CSDs erscheinen nicht mehr selbstverständlich. Der vermeintlich dazugehörende als „Gegendemonstration“ bezeichnete Naziaufmarsch wird hingenommen, die neonazistische Gewaltandrohung als so erwartbar wahrgenommen, dass Medien von „störungsfreien“ Veranstaltungen berichten, wenn die CSDs selbst ohne direkte Angriffe aus den Nazidemos heraus durchgeführt werden können. Das verschleiert aber die tatsächliche Lage: Bedrohungen und Angriffe gegen Organisator*innen und Teilnehmende – im Vorfeld und bei An- und Abreise – und unorganisierte Pöbeleien am Rand sind weitgehend normalisiert.

Auch wenn in diesem Jahr eine große Zahl von Nazimobilisierungen viel Online-Wind um nichts waren, kann es weder für den Rest der Saison 2025 noch für die kommenden Jahre Entwarnung geben: Die massenhaften dezentralen Mobilisierungen in alle kleinen Orte sind offensichtlich gefloppt, aber die Nazis haben dabei Strukturen und Erfahrungen geschaffen, die sich vermutlich in einigen größeren konzertierten Aktionen im nächsten Jahr entladen werden.

Problematisiert werden müssen die vielen Jungnazis, die seit 2024 körperliche Angriffe am Rand von CSDs als eine angemessene Form der politischen Sozialisierung und Wochenendaktivität ansehen. Aber auch das riesige Umfeld muss benannt werden, das diese Konfrontationen möglich macht, sie mitmacht und duldet: vom konservativen Kulturkampf auf dem Bundestags-„Zirkuszelt“ bis hin zu den ganz normalen Leuten – meistens Männer –, die Bierflaschen auf CSDs werfen und Regenbogenflaggen abreißen. Mit ihnen schwindet die politische Bereitschaft, CSDs zu ermöglichen und zu schützen.

Für die AfD ist dieser Kulturkampf eigener Erfolg und zugeflogenes Geschenk gleichermaßen: Während ihr strukturelles Zutun zu den neonazistischen Straßenmobilisierungen gegen Null geht, passt das zunehmende öffentliche und behördliche Infragestellen queerer Sichtbarkeit und Sicherheit ganz in ihre im Juli geleakte Strategie für den Weg in die Regierungsverantwortung: Sie will die CDU und andere konservative Akteure, unter anderem anhand von Geschlechterthemen, in einen unüberbrückbaren Gegensatz zu allen anderen demokratischen Akteuren bringen und damit eine Koalition mit der AfD notwendig machen.

Dass Konservative das Hissen von Regenbogenflaggen ablehnen und CSDs behindern, weil sie queere Rechte lediglich als Partikularinteressen einer nervigen Minderheit behandeln, ist eine dieser Trennlinien, anhand derer sich auch das konservative Milieu positionieren muss – bisher viel zu oft im Sinne der extremen Rechten.

Gleichzeitig sind die CSDs selbst nicht in der Defensive, sondern in der Offensive: Es gibt in dieser Saison wieder ein bis zwei Dutzend CSDs mehr als im Vorjahr, auch in den ländlichen Regionen wollen Queers auf die Straße, feiern, kämpfen, sichtbar und laut sein, jetzt erst recht. Viele Mottos sind politischer, viele Reden und Statements sagen dem Aufschwung der extremen Rechten den Kampf an und zeigen auf, was getan werden muss.

Außerdem erfahren offensichtlich alle CSDs zwischen Bayern und Schleswig-Holstein, Sachsen und NRW eine Welle der verbalen, symbolischen, aber auch praktischen Solidarität und Vernetzung. Gegenläufig zu Distanzierungen, zum heimlichen Beifall oder zum Wegschauen in großen Teilen des konservativen Milieus.

Das ausführliche Zwischenfazit des AK Fe.In findet ihr auf unserer Homepage.

Die Analyse der Pride-Saison 2024 des AK Fe.In findet ihr hier.

Gut zu wissen: Aktuelles aus dem Themenbereich Rechter Terror und Antifaschismus

+++ Gedenktafel für Samuel Yeboah hängt im Rathaus Saarlouis +++ Ex-Grüner hatte in Saarlouis nie Nazis gesehen +++ Die Begrenztheit der Aufklärung durch den UA +++

Gastbeitrag von Roland Röder (Aktion 3. Welt Saar)

Manchmal haben Antifaschist*innen auch Erfolg. Im Rathaus Saarlouis erinnert jetzt eine Gedenktafel dauerhaft an Samuel Kofi Yeboah. Die Inschrift lautet: „In Erinnerung an Samuel Yeboah, Flüchtling aus Ghana, am 19.9.1991 durch einen rassistischen Brandanschlag in Saarlouis ermordet.“ Sie wurde dem Saarlouiser OB Marc Speicher (CDU) durch die Aktion 3.Welt Saar öffentlich als Dauerleihgabe übergeben.

Anwesend war bei der Übergabe auch der Steinmetz Thorsten Wagner, der die Tafel zum 10. Todestag Samuel Yeboahs angefertigt hatte. Damals, 2001, hing sie nur eine Nacht am Rathaus und wurde dann durch die Stadtverwaltung entfernt. Die Stadt unter dem damaligen CDU-OB Fontaine verklagte den Anmelder einer antifaschistischen Demonstration auf Schadensersatz und erstritt nach vier Jahren Prozess sage und schreibe 134,50 Euro Schadensersatz.

Danach mussten zwei sozialdemokratische OBs ins Land gehen, bis der aktuelle von der CDU sich dem Gedenken stellte. Die Tafel erinnert auch an die rund 20 weiteren Mord-, Bomben-, Brand- und Terroranschläge, die es im Saarland in der Regierungszeit von Oskar Lafontaine gab und die nie aufgeklärt wurden. Sie ist ein Mahnmal gegen das gewollte saarländische Staatsversagen von Parteien, Justiz und Polizei. OB Speicher sagte zu, die Tafel im Rathausfoyer öffentlich auszustellen und sie in Stadtführungen zu integrieren. Bei der Tafel liegt ein Flyer aus und informiert über die historischen wie politischen Hintergründe.

Eine andere Form der Aufklärung der Saarlouiser Baseballschlägerjahre betreibt der parlamentarische Untersuchungsausschuss (UA) des Landtages. Dass es ihn gibt, ist ein ebenfalls ein Erfolg von Antifaschist*innen. Eingerichtet wurde er nach einer Kampagne der Aktion 3.Welt Saar, der Antifa Saar und des Saarländischen Flüchtlingsrates. Ebenfalls durchgesetzt haben sich die drei Organisationen bei der Einrichtung des Opferentschädigungsfonds und eines Anti-Rassismus-Beauftragten durch den Landtag. Lediglich eine Freigabe der Akten konnte bisher noch nicht erreicht werden.

In den bisher 21 Sitzungen – davon waren nur neun öffentlich – wurde gleichwohl die Begrenztheit des UA, Aufklärung zu leisten, deutlich. Die geladenen Zeug*innen – fast alles Männer – aus Justiz, Verfassungsschutz und Parteipolitik sind primär damit beschäftigt, sich als rechtschaffen, fehlerfrei, demokratisch und engagiert gegen Nazis zu präsentieren. Kaum jemand äußerte ein Wort des Bedauerns, weil „damals“ Nazis „undeutsch“ Aussehende – zu lange Haare, zu sehr Punk, falsche Kleidung – verprügelten und Saarlouis faktisch zur „national befreiten Zone“ machten.

Der Ex-Grüne Hubert Ulrich fiel besonders aus dem Rahmen: Er will in Saarlouis nie Nazis wahrgenommen haben. In der Stadt habe sich jeder unbelästigt bewegen können. Von Nazis, die Jagd auf Antifaschist*innen und Punks machten, habe er nichts mitbekommen. Damit bläst er ins gleiche Horn wie der Verfassungsschutz, der ebenfalls nichts von Nazis mitbekommen haben will. Einer der Gründe, warum über 30 Jahre lang in dem Fall nichts getan wurde.

Stand: 2.9.2025

Der Autor ist Geschäftsführer der Aktion 3.Welt Saar. Diese hat mit einem Team eine unabhängige Prozessbeobachtung durchgeführt, die beiden Verfahren an allen Prozesstagen besucht, ebenso die bisherigen UA-Termine. Infos und Prozessberichte unter www.a3wsaar.de

Ergänzung von NSU-Watch: Der Beitrag gibt den Stand von vor dem 2. September wieder. Am 2. September sagte Hans-Joachim Fontaine im UA aus, der von 1997 bis 2005 CDU-Oberbürgermeister von Saarlouis war und 1991 Fraktionsvorsitzender der CDU. Er gestand, wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet, bei seiner Aussage ein, dass die Stadt die Existenz der starken Neonazi-Szene in Saarlouis heruntergespielt oder geleugnet hat: „Es war das Image der Stadt Saarlouis, das wir schützen wollten“. Dass dieses Faktum nun endlich auch durch eine offizielle parlamentarische Untersuchung bestätigt wird, ist ein Erfolg. Fontaine bereue zudem auch die während seiner Zeit als OB stattgefundene Entfernung der Gedenktafel und die folgende gerichtliche Auseinandersetzung.

Semiya ist vierzehn Jahre alt, Gamze zwanzig, als ihre Väter von der rechtsextremen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“, NSU, ermordet wurden. Die beiden in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen verbindet derselbe Schmerz. Die Vorverurteilung der deutschen Polizei und das Desinteresse der Öffentlichkeit trifft die beiden mit voller Wucht.

Die beide n lernten sich bei dem Schweigemarsch in Kassel im Mai 2006 kennen, den die Familie Yozgat, deren Sohn Halit am 6. April 2006 in seinem Internetcafé ermordet worden war, unter dem Motto „Kein zehntes Opfer!“ organisiert hatte. Seither kämpfen sie gemeinsam um Aufklärung, Erinnerung und Konsequenzen. Im Jugendsachbuch „Unser Schmerz ist unsere Kraft“ erzählen die durch ihr Schicksal verbundenen jungen Frauen in Gedächtnisberichten, Telefonaten und Chats unmittelbar, wie sie die erschütternden Geschehnisse damals erlebt und wie die Morde sie aus ihrem bisherigen Leben gerissen haben.

n lernten sich bei dem Schweigemarsch in Kassel im Mai 2006 kennen, den die Familie Yozgat, deren Sohn Halit am 6. April 2006 in seinem Internetcafé ermordet worden war, unter dem Motto „Kein zehntes Opfer!“ organisiert hatte. Seither kämpfen sie gemeinsam um Aufklärung, Erinnerung und Konsequenzen. Im Jugendsachbuch „Unser Schmerz ist unsere Kraft“ erzählen die durch ihr Schicksal verbundenen jungen Frauen in Gedächtnisberichten, Telefonaten und Chats unmittelbar, wie sie die erschütternden Geschehnisse damals erlebt und wie die Morde sie aus ihrem bisherigen Leben gerissen haben.

Sie schreiben über den NSU-Komplex, ihre Erfahrungen nach dem Tod ihrer Väter, über den Umgang der Sicherheitsbehörden mit den Angehörigen und über Erinnerung. Aber auch, wie sie miteinander eine ungeheure Kraft entwickeln konnten, die sie bis heute immer weiter kämpfen lässt: gegen das Vergessen und für eine Zukunft ohne Ausgrenzung.

Wir gedenken: Enver Şimşek

Enver Şimşek wurde im Alter von 38 Jahren an seinem Blumenstand an der Liegnitzer Straße in Nürnberg-Langwasser vom NSU ermordet. Am 9. September 2000 schoss der NSU ihn nieder und verletzte ihn lebensbedrohlich. Enver Şimşek erlag zwei Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen, er war das erste Opfer der rassistischen Mordserie des NSU. Enver Şimşek wurde am 4. Dezember 1961 in der Türkei geboren. Schon als Jugendlicher lernte er seine spätere Ehefrau Adile kennen. Gemeinsam ließen sie sich 1985 in Hessen nieder und bekamen zwei Kinder, Semiya und Abdulkerim. Mit 31 Jahren machte sich Enver Şimşek als Blumenhändler selbstständig. Sein Unternehmen wuchs auf 30 Mitarbeiter*innen an. Im Jahr 2000 plante Enver Şimşek, weniger zu arbeiten. Am 9. September 2000 vertrat er einen Mitarbeiter am Blumenstand in Nürnberg.

Abdulkerim Şimşek sagt, dass am 9. September 2000 seine Kindheit geendet habe: „Können Sie sich vorstellen, wie das ist für ein Kind von 13 Jahren? Für mich war es einfach undenkbar, dass mein Vater nie wiederkommt. Ich glaubte, gleich würde er wieder aufstehen und alles wäre gut. So wie vorher. Dann würde ich wieder mit ihm angeln gehen oder ihm beim Grillen helfen.“

Nach dem Mord an Enver Şimşek begannen die rassistischen Ermittlungen der Behörden gegen Familie und Angehörige, die Unterstellungen, Gerüchte und Verdächtigungen, die sich auch bei den Ermittlungen zu den anderen rassistischen Mordtaten des NSU fortsetzten. Abdulkerim Şimşek: „So wie die Ermittler uns von Anfang an als ‚Ausländer‘ abgestempelt haben, haben sie mir das Gefühl gegeben: Du gehörst nicht hierher. Ich schaute plötzlich mit einer anderen Perspektive auf dieses Land. Je mehr Menschen getötet wurden, und je mehr die Polizei einseitig in Richtung des Umfelds der Opfer ermittelte, desto fremder fühlte ich mich.“ 2006, nach den Morden an Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat, demonstrierten Angehörige der Ermordeten in Kassel und in Dortmund unter dem Motto „9 Opfer – Wir wollen kein 10. Opfer. Stoppt die Mörder“. Sie wollten auch auf ein mögliches rechtes Motiv der Mordserie aufmerksam machen. Semiya Şimşek beschreibt in ihrem Buch „Schmerzliche Heimat“, warum sie im Jahr 2006 gemeinsam mit Gamze Kubaşık, der Tochter des in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaşık, ein Interview gab: „Als Gamze und ich uns kennenlernten, beschlossen wir, nicht mehr länger zu schweigen, sondern an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir gaben ein Fernsehinterview. Vor Wut, dass nichts passierte, dass die Angehörigen nur mit den ewig gleichen Verdächtigungen traktiert wurden, dass der Möglichkeit der Ausländerfeindlichkeit nie nachgegangen wurde. [… ] Das alles verpuffte ohne Nachhall.“ Die Familie von Enver Şimşek kämpft bis heute um Aufklärung. Der Tatort in Nürnberg erhielt 2021 den Namen Enver-Şimşek-Platz. Auch in Jena, der Herkunftsstadt des NSU-Kerntrios, wurde ein Platz nach Enver Şimşek benannt.

Am 9. September 2025 lädt die Familie von Enver Şimşek gemeinsam mit dem „Solidaritätsnetzwerk der Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt“ und dem „Nürnberger Bündnis Nazistopp“ um 18:30 Uhr zu einer Gedenkkundgebung für Enver Şimşek auf dem Enver-Şimşek-Platz ein.

Luke Holland

Luke Holland wurde vor 10 Jahren, am 20. September 2015, in Berlin in der Neuköllner Ringbahnstraße von einem Rassisten ermordet. Luke Holland war Brite, 31 Jahre alt, Jurist und lebte erst seit kurzer Zeit in Berlin. Er kam gerade aus der Kiezkneipe „Del Rex“ – einer Bar, in der vor allem ein internationales, junges Publikum zusammenkam. Auf dem Gehsteig, vor der Eingangstür der Kneipe, wurde er ermordet. Nach dem Mord an Luke w

urde die Kneipe geschlossen.

Lukes Mörder wurde im Juli 2016 zu knapp 12 Jahren Haft verurteilt. In seiner Wohnung fanden sich diverse Nazi-Devotionalien, eine Fahne der verbotenen Neonaziband Landser, schussfähige Waffen und Munition sowie ein Kilo Schwarzpulver (Sprengstoff). Er äußerte sich häufiger verächtlich über „die Ausländer“ im Kiez. Ein rassistisches, rechtes Motiv wollten Richter und Staatsanwälte trotzdem nicht erkennen.

Sie haben den Mordprozess entpolitisiert – die Tat wurde zu einem „Mord ohne Motiv“. Aus dem Mörder wurde vor dem Landgericht Berlin-Moabit verharmlosend ein „Waffennarr“, ein „Alkoholiker mit Sammelleidenschaft“ und natürlich ein „Einzeltäter“. Auch einem möglichen Zusammenhang zum Mord an Burak Bektaş wurde nicht nachgegangen.

Am 20. September wird es um 16 Uhr am Luke-Holland-Gedenkort, Ringbahnstraße/Walterstraße eine Kundgebung geben. Im Anschluss, um 19:30 Uhr, wird es im Aquarium, Skalitzer Str. 6 eine Veranstaltung geben.

Atilla Özer

Am 23. September 2017 verstarb Atilla Özer, Überlebender des rassistischen Nagelbombenanschlags des NSU auf die Keupstraße in Köln am 9. Juni 2004. Sehr viele Menschen, auch Atilla Özer, wurden durch diesen Anschlag zum Teil schwer verletzt, unzählige traumatisiert. Viele Überlebende des Anschlags gingen von Beginn an davon aus, dass sie einen rechten Anschlag überlebt hatten. „Nach meiner Vermutung waren es die Rechtsextremen“, wird einer von ihnen im Kölner Stadtanzeiger vom 10./11. Juni 2004 zitiert.

Die Ermittlungen richteten sich stattdessen gegen die Bewohner*innen der Keupstraße, gegen die Ladenbesitzer*innen und Besucher*innen der Straße. Rassistische Annahmen prägten die Ermittlungen. Die Überlebenden des Anschlags auf die Keupstraße sprechen von dem „Anschlag nach dem Anschlag“, wenn sie den Umgang der Behörden, der Medien und von Teilen der Öffentlichkeit mit ihnen in den sieben Jahren zwischen dem Anschlag im Sommer 2004 und der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios im November 2011 beschreiben.

„Ich möchte, dass Atilla den nötigen Respekt als Opfer des NSU-Nagelbombenanschlags bekommt“, sagte Candan Özer, die Witwe von Atilla Özer, in einem Interview im Jahr 2020.

+++ Termine +++

4. September, Kassel: Lesung und Gespräch mit Gamze Kubaşık, Semiya Şimşek und Christine Werner: „Unser Schmerz ist unsere Kraft“. 18:00 Uhr, Boreal (Biergarten des Kulturzentrums Schlachthof). Mehr Infos hier.

ab 4. September, bundesweit: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau, „Das deutsche Volk“ im Kino. Mehr Infos hier.

4. September, Köln: Demokratie-Spaziergänge in Köln-Mülheim: „Wem gehört die Stadt?“ mit Kutlu Yurtseven. 18:30 Uhr, Treffpunkt wird nach Anmeldung mitgeteilt. Mehr Infos hier.

4. – 6. September, Kassel: Nach dem Rechten sehen. Offenes Festival für politische Bildung, Aufklärung und Sensibilisierung. Mehr Infos hier. 6. September, Zittau: CSD Zittau. 14:30 Uhr, Marktplatz. Mehr Infos hier.

8. September, Nürnberg: Lesung und Gespräch mit Gamze Kubaşık, Semiya Şimşek und Christine Werner: „Unser Schmerz ist unsere Kraft“. 19:00 Uhr, KUF im südpunkt. Mehr Infos hier.

9. September, Nürnberg: Gedenken an Enver Şimşek. Gedenkkundgebung um 18:30 Uhr am Enver-Şimşek-Platz. Mehr Infos hier.

11. und 12. September, Chemnitz: Wissenschaftliches Symposium: NSU-Terror und autoritäre Tendenzen in der Gegenwart. Mehr Infos hier.

13. September, Grevesmühlen: CSD Grevesmühlen. 10 Uhr, Marktplatz. Mehr Infos hier.

13. September, Hamburg: Wasserdemo gegen Rechts. Ab 13 Uhr, Harburger Hafenschleuse. 15 Uhr Kundgebung an Land, Kanalplatz 8. Mehr Infos hier.

14. September, Berlin: 80. Tag der Erinnerung und Mahnung des VVN-BdA. Mehr Infos hier.

20. September, Berlin: Jahrestag des Mordes an Luke Holland. Kundgebung um 16 Uhr am Luke-Holland-Gedenkort, Ringbahnstraße/Walterstraße. Veranstaltung 19:30 Uhr im Aquarium, Skalitzer Str. 6. Mehr Infos hier.

20. September, Berlin: „Marsch für das Leben“?! What the Fuck! Queerfeministische und antifaschistische Aktionen in Berlin-Mitte. Mehr Infos hier.

20. und 21. September, Rostock: CPPD-Festival „Memory Matters“. Mehr Infos hier.

20.-27. September: We’llCome United Karawane von Thüringen über Sachsen und Brandenburg bis nach Berlin. Mehr Infos hier.

22. September, Falkensee: „Demokratie in der Krise?“ Impulsvortrag und Diskussion mit Seda Basay-Yildiz. 19:00 Uhr, Aula Gesamtschule Immanuel Kant , Kantstraße 17. Mehr Infos hier.

22. und 29. September, Schwerin: Sitzungen des 2. NSU/Rechter Terror-Untersuchungsausschusses Mecklenburg-Vorpommern zum rechten Netzwerken in Mecklenburg-Vorpommern. Ab 10 Uhr im Landtag in Schwerin. Weitere Infos hier.

23. und 24. September, Berlin: Dokumentartheater zum Themenkomplex NSU 2.0: „Innere Sicherheit“. 20 Uhr, Heimathafen Neukölln. Mehr Infos hier.

24. September, Oldenburg: Lesung & Diskussion mit Mohamed Amjahid – „Alles nur Einzelfälle?“ 18:00 Uhr, Alhambra Oldenburg. Mehr Infos hier.

26. September, München: Gedenkveranstaltung an das Oktoberfest-Attentat. 09:30 bis 12:30 Uhr, Bavariaring 5, Denkmal am Haupteingang zur Theresienwiese. Mehr Infos hier.

ab dem 25. September, bundesweit: Film „Die Möllner Briefe“ im Kino. Mehr Infos hier.

Bis auf weiteres, Mittwoch-Sonntag, Chemnitz: „Offener Prozess. Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex“. Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.

Jetzt buchen! Stadtführung: Critical Walk „NSU-Morde in Nürnberg“ der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. Nürnberg. Preis nach Absprache. Infos und Buchung: isd.nuernberg.buero@isdonline.de. Mehr Infos hier.

Bis 26. Oktober, Graz: Austellung „Man will uns ans Leben“ Bomben gegen Minderheiten 1993-1996″. Volkskundemuseum am Paulustor, Gartensaal. Mehr Infos hier.

Zum Weiterempfehlen und anmelden: nsu-watch.info/newsletter.

(Redaktion und Texte: u.a. ck, scs)