Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wenn ihr genauer wissen wollt, was euch erwartet, könnt ihr hier die Juli-Ausgabe des Newsletters in der Webversion nachlesen. (Aus technischen Gründen wird der Newsletter hier grafisch leicht abweichend von der Mail-Version dargestellt.)

Hallo zur Juli-Ausgabe unseres monatlichen Newsletters „Aufklären & Einmischen“!

Vor mittlerweile sieben Jahren – am 11. Juli 2018 – endete in München der erste NSU-Prozess nach 438 Prozesstagen mit der mündlichen Urteilsverkündung. „Dieses Urteil ist ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen!“ schrieben wir in unserer Pressemitteilung am Tag des Urteils. Kein Wort des Mitgefühls verlor der Vorsitzende Richter in Richtung der Angehörigen und Überlebenden. Institutioneller Rassismus, die gegen die Betroffenen gerichteten Ermittlungen der Polizei, die Verantwortung des Verfassungsschutzes – nichts davon wurde im Urteil thematisiert.

Stattdessen konnten am Ende des Tages die Neonazis applaudieren, weil ihre „Kameraden“ mit vergleichsweise geringen Strafen davon kamen. Schon durch dieses Strafmaß – die lebenslange Freiheitsstrafe für Beate Zschäpe und im Kontrast dazu die milden Strafen für die anderen Angeklagten, insbesondere der Teilfreispruch für André Eminger – machte der Senat deutlich, wie er den NSU-Komplex betrachtet wissen will: Der NSU als isoliertes Trio mit wenigen Unterstützer*innen. Unsere Prozessbeobachtung findet ihr hier.

Im Juni 2025 wurde nun die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem April öffentlich, dass mit Susann Eminger nun doch eine weitere NSU-Unterstützerin auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Die Bundesanwaltschaft (BAW) hatte 2024 überraschend Anklage gegen sie wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu einem Raubüberfall erhoben. Das Oberlandesgericht Dresden (OLG), an dem die BAW die Anklage erhoben hatte, lehnte sie zunächst ab. Nach einer Beschwerde der BAW beschloss der BGH nun, dass Susann Eminger wie ursprünglich vorgesehen in Dresden der Prozess gemacht werden muss – allerdings von einem anderen Senat des OLG. Dazu, wie es nun mit diesem zweiten NSU-Prozess weitergeht, halten wir euch im Newsletter und auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.

Im aktuellen Newsletter geht es um diese Themen:

- Rechtsstaat ohne Aufklärungsinteresse – zum aktuellen Stand im Prozess zum Brandanschlag von Solingen 2024

- Mit Wahlen und mit Waffen: Nordkreuz macht weiter

Außerdem gut zu wissen:

+++ Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex endet +++

+++ Urteil im Prozess wegen des Angriffs auf SPD-Mitglieder in Berlin-Lichterfelde +++

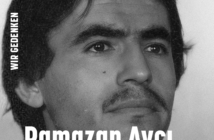

Im Juli gedenken wir der Opfer des Anschlags am Münchener Olympia-Einkaufszentrum: Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine S., Selçuk Kılıç und Sevda Dağ wurden bei dem rechten und rassistischen Anschlag am 22. Juli 2016 ermordet. Am 27. Juli jährt sich der Anschlag vom Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn zum 25. Mal. Wir erinnern an den Anschlag, der weiterhin als unaufgeklärt gelten muss.

Beteiligt euch an den geplanten Gedenkveranstaltungen! Termine dafür und für weitere Veranstaltungen findet ihr wie immer am Ende des Newsletters.

Kein Schlussstrich!

Eure Antifaschist*innen von NSU-Watch

Unser Newsletter ist kostenlos und wird es auch bleiben. Für unsere Arbeit sind wir aber auf eure Unterstützung angewiesen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Spendenseite!

Rechtsstaat ohne Aufklärungsinteresse – zum aktuellen Stand im Prozess zum Brandanschlag von Solingen 2024

In der Hauptverhandlung zum Brandanschlag in Solingen am 25. März 2024 hat die 5. Große Strafkammer am Landgericht Wuppertal für Juli 2025 acht dicht aufeinanderfolgende Verhandlungstage angesetzt. Zu hoffen wäre, dass Staatsanwaltschaft und Gericht sich in dieser Zeit intensiv und konzentriert dem Motiv und den Vortaten des Angeklagten widmen.

Die Vertreter*innen der Nebenklage – allen voran Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız, der sich nun auch die weiteren Nebenklage-Anwälte aktiver anschließen – arbeiteten zahlreiche Spuren heraus, die das Motiv des Angeklagten erhellen können. Im Verlauf der letzten Verhandlungstage wurde zudem deutlich, dass dem Angeklagten Daniel S., dem wegen seiner Tat im Jahr 2024 Brandstiftung, Mord an vier Menschen und der versuchte Mord an 21 weiteren Bewohner*innen des Hauses in der Grünewalder Straße in Solingen vorgeworfen werden, möglicherweise weitere Straftaten zur Last gelegt werden müssten, die ebenfalls im Kontext rassistischer Tatmotivationen gesehen werden können.

So ist seit dem letzten Verhandlungstag (24. Juni 2025) klar, dass es am 5. Januar 2022, also zwei Jahre vor dem Solinger Brandanschlag, im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wuppertaler Normannenstraße weder zufällig noch in Folge eines technischen Defekts gebrannt hatte. Ein im Juni 2025 von der Staatsanswaltschaft beauftragtes Brandgutachten lässt keinen Zweifel daran, dass es sich auch hierbei um Brandstiftung handelte. 2022 hatte die Polizei noch auf Ermittlungen verzichtet, obwohl die Wuppertaler Feuerwehr zwei Brandherde hatte löschen müssen. Heute wissen wir nun: sie wurden absichtlich gelegt.

Schon am 16. Hauptverhandlungstag hatte der Vorsitzende Richter Jochen Kötter zudem einen Chatverlauf eingeführt, aus dem ersichtlich wird, dass Daniel S. am 5. Januar 2022 vor Ort gewesen ist. Seine Freundin Jessica B. hatte bis kurz vor dem Brand selbst im Haus gewohnt. Daniel S. war oft dort gewesen, kannte die Örtlichkeiten im Haus und die Nachbarschaft. Die meisten der dort lebenden Mieter*innen hatten eine internationale Familiengeschichte – so auch ein Nachbar aus Marokko, der vor Gericht davon erzählt hatte, dass er sich von dem Angeklagten bedroht und beobachtet fühlte.

Am 17. Verhandlungstag stellte Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız erneut eine Reihe von Beweisanträgen. So sollen etwa die Akten des Jobcenters über Daniel S. beigezogen werden. Sie können Auskunft darüber geben, ob und welche Räumlichkeiten der Angeklagte vor dem Anschlag bewohnt hatte. Denn im Haus seines Vaters will er nur eine der unteren Etage genutzt haben. In den Räumen im oberen Stockwerk allerdings fanden sich neben Dosen seiner Tabakmarke (ähnliche hatte er vor der Brandstiftung im März 2024 zur Aufbewahrung von Brandbeschleunigern benutzt) auch einschlägige NS-verherrlichende Unterlagen und Bücher, darunter Adolf Hitlers „Mein Kampf“.

Außerdem sollen weitere Zeug*innen gehört werden, die Gewalterfahrungen mit dem Angeklagten gemacht haben. Weitere Nachbar*innen hatten ihn unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidung angezeigt, auch sie sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Ex-Freundin von S. wiederum hatte den Verdacht geäußert, dass der Angeklagte versucht habe, ihr Auto in Brand zu setzen.

Auch nach 17 Prozesstagen bleibt weiterhin unklar, welche Rolle die Staatsanwaltschaft im Verfahren einnehmen möchte, ist sie doch augenscheinlich bemüht darum, an der Erzählung des Angeklagten festzuhalten. Der hatte sich geständig eingelassen, den Brand wegen eines privaten Streits mit der Vermieterin gelegt zu haben. Dass sich die Tat vor diesem Hintergrund als unpolitisch erzählen lässt, kommt der Staatsanwaltschaft anscheinend gut zupass. Denn auch noch Ende Juni bezeichnete die Anklagebehörde die Forderung der Nebenkläger*innen, Rassismus und extrem rechte Weltanschauungen als Motiv ins Auge zu fassen, als interessegeleitete „Meinung“ und überspannte Stimmungsmache. Und das obwohl inzwischen zahlreiche Ermittlungsergebnisse darauf hinweisen, dass es keinen Anlass dafür gibt, eine rassistische Motivation auszuschließen. Im Gegenteil: Die Hinweise darauf, dass der Angeklagte einem rassistischen, rechten Weltbild anhängt, verdichten sich.

In den kommenden Wochen wird sich nicht zuletzt auch die Polizei, insbesondere der Staatsschutz am Polizeipräsidium Wuppertal, fragen lassen müssen, warum sie trotz einschneidender Indizien gegen den heute Angeklagten bereits seinerzeit, etwa 2022 beim Brand in der Normannenstraße, stets in Richtung der Betroffenen ermittelt hatte. Und warum deutliche Hinweise auf eine rechte Ideologie des Angeklagten bzw. seines Umfeldes verharmlost werden. In einer Presseerklärung machten die Nebenklagevertreter*innen am 24. Juni 2025 entsprechend deutlich: Wäre der Brand in Wuppertal im Januar 2022 nicht nahezu ohne Aufklärungsinteresse zu den Akten genommen worden, hätte sich der Brandanschlag vom 25. März 2024 vielleicht verhindern lassen.

Die Hauptverhandlung wird am 14. Juli fortgesetzt. Kritische Prozessbegleitung und -berichterstattung wird weiter mit darauf drängen müssen, dass das Gericht seine Arbeit macht – wenn Polizei und Staatsanwaltschaft es schon nicht tun. Infos zu den aktuellen Prozessterminen sowie eine ausführliche Prozessdokumentation findet sich bei Adalet Solingen.

Mit Wahlen und mit Waffen: Nordkreuz macht weiter

Die Aufarbeitung des Nordkreuz-Komplexes durch den Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern neigt sich ihrem Ende zu. Die beiden Sitzungen im Juni warfen erneut Fragen zur Zusammenarbeit der Behörden auf, aber auch Fragen zur Fortführung der Gruppe nach dem Gerichtsurteil gegen Marko Gr. und der Einstellung der Verfahren gegen Haik Jaeger und Jan Hendrik Hammer.

In der 100. Sitzung des Ausschusses sagte der heutige Chef des Verfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Krense, aus. Er sprach allerdings die meiste Zeit aus der Sicht des Landeskriminalamts (LKA), dessen stellvertretender Leiter er zur Zeit der Ermittlungen gegen Nordkreuz war. Krense stellte dar, dass das LKA von den Bundesbehörden schon vor den Durchsuchungen bei Mitgliedern von Nordkreuz im August 2017 informiert worden war. Es sei von einer Gruppierung die Rede gewesen, die sich auf einen „Tag X“ vorbereite. Auch Feindeslisten hätten in dieser Information eine Rolle gespielt. Man habe dann den damaligen Innenminister Lorenz Caffier informiert, ihm aber keine Namen genannt.

Im Nachgang zu den Durchsuchungen habe man aber keine Meldungen zu gefundenen Listen erhalten. Trotz Nachfragen über „alle möglichen Wege“ habe es immer die gleiche Antwort gegeben: Es seien keine Listen gefunden worden. Erst nachdem die taz über Listen berichtet und die damalige Bundestagsabgeordnete Martina Renner eine Kleine Anfrage dazu gestellt hatte, hätten die Bundesbehörden nach Mecklenburg-Vorpommern gemeldet, dass sie „Sammlungen“ gefunden hätten, stellte der Zeuge verärgert dar.

Wo die Behörden diese gefundenen Feindeslisten durch das Wort „Materialsammlung“ zu verharmlosen versuchen, sonst aber – anders als die Bundesanwaltschaft – Nordkreuz weitestgehend ernst nehmen, geht die AfD wenig überraschend einen Schritt weiter. Der AfD-Abgeordnete im Ausschuss, Paul-Joachim Timm, sitzt mit dem damaligen Hauptbeschuldigten Haik Jaeger im Kreistag Nordwestmecklenburg. Timm versucht im Untersuchungsausschuss durch die immer gleichen Fragen, Nordkreuz zur harmlosen Prepper-Gruppe kleinzureden, spricht von „Maulheldentum“ und behauptet, dass Rechtsextremismus in den großen Chatgruppen nicht wahrnehmbar gewesen sei. Davon, dass fast alle Zeug*innen dieser Darstellung widersprechen, lässt er sich selbstverständlich nicht beeindrucken. Der Zeuge „011“ vom Bundesamt für Verfassungsschutz verwies beispielsweise darauf, dass in der Chatgruppe „Nordkreuz“ regelmäßig Artikel des Compact-Magazins geteilt wurden oder Werbung für die AfD gemacht wurde. Er sagte, dass Nordkreuzler von anderen AfD-Mitgliedern nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer rechtsextremistischen Prepper-Aktivitäten als politische Weggefährten angesehen würden.

Schon während der Existenz der Nordkreuz-Chatgruppen war die AfD ein Betätigungsfeld vieler Nordkreuzler. Auch heute setzen sie hier ihre politische Tätigkeit fort. Insbesondere die Abgeordneten der Grünen und der Linksfraktion weisen im Ausschuss immer wieder auf diese Verbindungen hin. Marko Gr. blieb aber anscheinend auch der ursprünglichen Form von Nordkreuz – der bewaffneten Vernetzung – treu. Die Andeutungen der Behörden, dass sie davon ausgehen, dass Nordkreuz weiter existiert, wurden in der Sitzung am 30. Juni noch einmal deutlicher. Die Befragung von „011“ zeigte, dass es direkt nach dem Prozess gegen Marko Gr. im Januar 2020 ein Treffen zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Verfassungsschutz MV und dem LKA MV gab, in dem es darum ging, dass Gr. erneut Leute, die zum Schießen ausgebildet sind, um sich schare. Dies seien alte und neue Leute gewesen. Der Untersuchungszeitraum des Ausschusses endet im Jahr 2021, zur Zeit danach dürfen die Abgeordneten dann also nicht mehr fragen, dennoch ließen die Behörden bislang wenig Zweifel an der bis heute fortdauernden Beobachtung der Nordkreuz-Strukturen.

Am 7. Juli vernimmt der Untersuchungsausschuss Lorenz Caffier. Dieser hatte sich im Dezember 2017 vom Schießstandbetreiber und ehemaligen Nordkreuz-Mitglied Frank Thiel eine Waffe schenken lassen und wurde später wegen Bestechlichkeit verurteilt. Über illegales Schießen mit Kriegswaffenmunition auf Thiels Schießplatz und die noch andauernde Prüfung seiner Waffenerlaubnisse berichtete zuletzt der NDR.

Gut zu wissen: Aktuelles zu Rechter Terror und Antifaschismus

+++ Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex endet +++

Am 4. Juli 2025 endet nach knapp drei Jahren die Beweisaufnahme im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex, die im September 2022 begonnen hatte. In der kommenden Sitzung werden noch einmal politisch Verantwortliche als Zeugen angehört: der ehemalige Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD, heute Vizepräsident des Militärischen Abschirmdienstes), der ehemalige Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der ehemalige Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). In der vorangegangenen Sitzung hatte bereits der ehemalige Innensenator Frank Henkel (CDU) ausgesagt. Seine Aussage bot – wie bei Politprofis erwartbar – wenig Erkenntnisgewinn.

Über ein Jahr hat der Ausschuss nun Zeit, um seinen Abschlussbericht vorzulegen. Zeit, die durchaus auch noch für Beweiserhebung hätte genutzt werden können. Die erst Ende 2024 an den Ausschuss gelieferten umfangreichen Aktenbestände aus dem Strafverfahren gegen die beiden Neonazis Sebastian Thom und Tilo P. haben die Ausschussmitglieder sicherlich noch nicht komplett durchgearbeitet. Zeug*innen, die sich möglicherweise erst aus noch nicht gesichteten Akten ergeben, können also nicht so einfach auch im Ausschuss gehört werden. Stattdessen besteht die Gefahr, dass bis zur Veröffentlichung des Berichts das Interesse der Öffentlichkeit am Thema noch weiter abnimmt als ohnehin schon.

In den zurückliegenden Sitzungen des Ausschusses stachen zwei Zeugenvernehmungen besonders heraus. Am 16. Mai 2025 sagte zum ersten Mal der Polizist Stefan K. selbst öffentlich zu der rassistischen Gewalttat aus, wegen der er 2023 zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde.

K. war im Jahr 2018 außerhalb des Dienstes an einer rassistischen Attacke am Berliner S-Bahnhof Karlshorst beteiligt. Das Opfer der Attacke, der Geflüchtete Jamil Ahmadi, wurde, obwohl er im Prozess Nebenkläger war, nach zwei Verhandlungstagen im März 2020 nach Afghanistan abgeschoben. Die Tatsache, dass Stefan K. – ein Beamter der EG Rex, mit dem sie regelmäßig zu tun hatten – an einer rassistischen Gewalttat beteiligt war, hat bei vielen Betroffenen der rechten Tatserie in Neukölln besonders zu einem massiven Vertrauensverlust in die Polizei beigetragen.

K. stellte nun vor dem Ausschuss seine Sicht der Ereignisse dar. Er hege keine Sympathien für rechtsextreme Positionen oder Rassismus, in seiner Laufbahn bei der Polizei habe er sich viel gegen die „Politisch Motivierte Kriminalität – rechts“ engagiert, so K. Dass er wegen einer Straftat verurteilt wurde und insbesondere dass ihm Rassismus als Motiv attestiert wurde, habe ihn „schwer betroffen“. Er sei an dem Tag bei einem Fußballspiel gewesen, sei stark alkoholisiert gewesen. Dann habe er gesehen, dass zwei Personen im Gespräch mit einer anderen gewesen seien. Der eine habe eine Flasche hochgehoben. Er habe nur eine schemenhafte Erinnerung, so K. In seiner Erinnerung sei es aber so, dass er dorthin gegangen sei und die Person mit der Flasche an die Wand gedrückt habe. Dann sei seiner Wahrnehmung nach „die Situation beruhigt“ gewesen. Diese Schilderung, so K., weiche vom Urteil ab, aber er könne sich nur an das Geschilderte erinnern.

Er habe, so K., weder den Mann mit der Bierflasche als Ausländer, noch die anderen Beteiligten als Rechtsextremisten erkannt. Er habe nur gedacht, dass er verhindern wolle, dass jemand mit der Flasche verletzt wird. Es könne sein, dass er den Geschädigten „härter angefasst habe als erforderlich“. K.: „Wenn ich ihn verletzt habe, dann tut es mir leid, das war nicht die Absicht.“ Die Darstellung des rassistischen Angriffs auf Jamil Ahmadi durch Stefan K. lässt vieles offen, auch beim Ausschuss provozierte sie einige Nachfragen.

Sollte Stefan K. vor dem Ausschuss nicht einfach die Unwahrheit gesagt haben, dann handelt es sich bei ihm vermutlich um jemanden, der seine eigenen rassistischen Stereotype nicht wahrnehmen kann oder will. Dass er selbst solche Stereotype pflegt und – gerichtlich bestätigt – aufgrund dieser stereotypen Weltsicht eine Gewalttat begeht, passt anscheinend nicht in sein Selbstbild vom aufrechten Kämpfer gegen Rechtsextremismus.

In der Sitzung am 20. Juni sagte dann der Polizeibeamte aus, den der Berliner Verfassungsschutz bei einer Observation gesehen haben will, wie er gemeinsam mit dem Neonazi Sebastian Thom die Neuköllner Kneipe „Ostburger Eck“ besucht habe und danach mit Thom weggefahren sei. Der Zeuge ist in der LKA-Abteilung 6 für die sogenannte Offene Aufklärung im Bereich „Rocker, Türsteher, Nachtleben“ tätig. Das heißt, dass er zwar zivil gekleidet auftritt, sich aber dennoch als Polizeibeamter zu erkennen gibt, also nicht verdeckt observiert. Warum er sich bei seiner Aussage dennoch hinter einer sogenannten Spanischen Wand vor der Öffentlichkeit versteckte, blieb unklar.

Die Darstellung des Zeugen deckt sich weitgehend mit den Aussagen anderer LKA-Beamter und den Schlussfolgerungen der „Kommission Neukölln“ zum „Ostburger Eck“. Er gibt an, Thom nicht zu kennen und sich privat dort mit Freunden getroffen zu haben. Einen der Freunde habe er dann zu einem Geldautomaten gefahren. Warum er genau in diese Kneipe gegangen ist, warum er sein Auto vor der Kneipe abgestellt hat, obwohl er in der Nähe wohnt und bei früheren Gelegenheiten eher dorthin gelaufen ist, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Der Zeuge wies besonders darauf hin, dass er nie im Bereich der „Politisch Motivierten Kriminalität – rechts“ tätig gewesen sei, auch nicht zur Unterstützung von Kollegen.

Insgesamt bleiben auch beim Thema „Ostburger Eck“ viele Fragen offen. Vor allem, weil sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz auf ihrer jeweiligen Darstellung der Ereignisse beharren.

Aus Anlass der letzten Sitzung der Beweisaufnahme gibt es unter dem Motto „Fast 50 Sitzungen und viele Erinnerungslücken – jetzt braucht es Konsequenzen!“ am Freitag, 4. Juli 2025, um 16 Uhr eine Kundgebung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus (Niederkirchnerstraße 5, Nähe S+U Potsdamer Platz).

Auf unserer Homepage findet ihr unsere Berichte und Hintergründe zum Neukölln-Komplex.

+++ Urteil im Prozess wegen des Angriffs auf SPD-Mitglieder in Berlin-Lichterfelde +++

Am 19. Juni fiel das Urteil im Prozess wegen des Angriffs auf SPD-Mitglieder in Berlin-Lichterfelde am 14. Dezember 2024. Die vier Angeklagten im Alter von 17 bis 21 Jahren wurden von einem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Tiergarten zu Jugendstrafen verurteilt: Florian K. und Elias U. zu zwei Jahren und acht Monaten bzw. zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung, Phillipp B. zu zwei Jahren und Pascal K. zu einem Jahr und neun Monaten. Bei den beiden letztgenannten wurde die Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung für sechs Monate zurückgestellt, ihre Haftbefehle aufgehoben. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Besonderheit im Jugendstrafrecht, bei der die Verurteilten im Rahmen einer sogenannten Vorbewährung der Aufsicht eines*r Bewährungshelfers*in unterstellt werden und bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Das Gericht entscheidet dann erst später über die Frage, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird oder die Verurteilten doch die Haft antreten müssen.

Die Angeklagten waren am 14. Dezember 2024 gemeinsam mit anderen Neonazis auf dem Weg nach Berlin, um an einer extrem rechten Demonstration gegen „Linksextremismus“ im Stadtteil Friedrichshain teilzunehmen. Diese Veranstaltung wurde überwiegend von jungen bis sehr jungen Neonazis, teils aus Gruppen wie „Deutsche Jugend Voran“, frequentiert. Mehrere Tausend Antifaschist*innen blockierten den Aufmarsch und erzwangen dessen Auflösung.

Die Reisegruppe der Angeklagten bestand aus Personen aus Halle und Umgebung. Zur gemeinsamen Anreise wurde über den Telegram-Kanal „Deutsche Jugend Zuerst Halle/Saale“ mobilisiert. Weil Elias U., so jedenfalls die Darstellung einer Zeugin aus der neonazistischen Reisegruppe, auf der Zugtoilette geraucht und der Zugbegleiter ihn des Zuges verwiesen habe, sei man gemeinsam bereits am Bahnhof Lichterfelde Ost ausgestiegen. Dort habe man mit dem Bus weiter zur Demonstration fahren wollen und sei dann zufällig auf die Geschädigten getroffen. Die beiden Geschädigten, ein Ehepaar, trugen deutlich sichtbar rote Mützen mit der Aufschrift SPD. Sie hatten zuvor einen SPD-Wahlkampfstand auf dem nahegelegenen Kranoldplatz betrieben und waren auf dem Heimweg.

Zuerst wurde die Geschädigte M. angegriffen, dann ihr Ehemann. Dieser wurde am Boden liegend heftig geschlagen und getreten, auch gegen den Kopf. Der Angeklagte Florian K. trug dabei Springerstiefel. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass der Geschädigte neben einigen schmerzhaften Prellungen keine schwerwiegenden und nachhaltigen körperlichen Verletzungen davon trug. Die Geschädigten wurden während der Tat unter anderem als „Zecken“ beschimpft.

Eine Passantin winkte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife heran. Die beiden Beamt*innen versuchten einzugreifen. Die Stimmung unter den Neonazis blieb aber weiter sehr aggressiv, auch noch als zahlreiche weitere Polizist*innen eintrafen. Aus der Gruppe der Angeklagten wurden wiederholt rassistische und sexistische Beschimpfungen in Richtung der Geschädigten und der Polizei geäußert.

Bei der Festnahme der Angeklagten wurden zwei Polizeibeamte verletzt, unter anderem brach sich ein Beamter einen Fingerknöchel, als er dem Angeklagten Florian K. während der Festnahme einen Faustschlag ins Gesicht gab. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin als Anklagebehörde hatte den Angeklagten auch dies als gefährliche Körperverletzungen zur Last gelegt. Dem folgte das Gericht jedoch nicht – durchaus nachvollziehbar.

Allerdings stellte das Gericht die politische Motivation der Täter deutlich heraus. Es ordnete die Tat zu Lasten der beiden Geschädigten M., zu der sich die Angeklagten gemeinsam entschlossen hätten, als „ganz erheblich“ ein. Die Täter ordnete es dem „rechtsextremen Spektrum“ zu. Versuche der Verteidigung, diese Motivation in Abrede zu stellen, wies das Gericht zurück. Allen vier Angeklagten sei bewusst gewesen, dass es sich bei den Angegriffenen um SPD-Leute handelt.

Im Plädoyer eines Verteidigers hatte es zuvor unter anderem geheißen, es habe eine „Vorverurteilung“ der Angeklagten durch die Presse gegeben, weil fälschlicherweise von einem Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand die Rede gewesen sei. Inwiefern eine massive körperliche Attacke einer Gruppe von mindestens vier Personen auf zwei körperlich deutlich unterlegene Personen ausschließlich wegen deren Bekenntnis zur SPD weniger problematisch sein soll als ein Angriff auf einen Wahlkampfstand, bleibt das Geheimnis des Verteidigers. Die einschüchternde Wirkung, die durch solche Angriffe bei politischen Gegner*innen erzielt werden soll, dürfte sich jedenfalls kaum unterscheiden.

Die bei Urteilsverkündung bereits mehr als sechs Monate andauernde Untersuchungshaft hat bei Elias U. und den Brüdern Florian und Pascal K. anscheinend nur wenig Eindruck hinterlassen. Bei Schilderungen von Zeug*innen über geäußerte Beleidigungen fiel es den Angeklagten augenscheinlich immer wieder schwer, nicht zu lachen. Elias U. hatte, so die Zeugenaussage eines Justizbediensteten, das Logo der SS und den Namen der Neonazi-Partei „Dritter Weg“ an die Wand seines Haftraums geschmiert. U. trug zudem im Gerichtssaal mehrfach ein rassistisches Shirt mit der Aufschrift „Jugend ohne Migrationshintergrund“. Der Angeklagte B., der nicht in U-Haft saß, trug stets einen Gürtel der rechten Marke „Thor Steinar“.

Zugunsten der Angeklagten U. und B. wertete das Gericht deren geständige Einlassungen und Entschuldigungen. Diese teilweise von ihren Verteidiger*innen verlesenen Erklärungen wirkten jedoch mehr wie Pflichtübungen. Bei Elias U. und Florian K. geht das Gericht von einer derart verfestigten rechten Gesinnung aus, dass weitere ähnlich gelagerte Straftaten zu erwarten wären, weswegen keine Bewährung mehr möglich sei. Obwohl beim Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund stehen soll, verhängte das Gericht bei allen vier Angeklagten sehr deutliche Strafen. Anscheinend hat auch das Gericht erkannt, welche Gefahr von den aktuell vermehrt auftretenden neonazistischen Jugendgruppen ausgeht.

Wir gedenken: Der rechtsterroristische Anschlag am OEZ in München am 22. Juli 2016

Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine S., Selçuk Kılıç und Sevda Dağ wurden vor neun Jahren, am 22. Juli 2016, beim rechtsterroristischen und rassistischen Anschlag am Olympia Einkaufszentrum (OEZ) in München ermordet. Obwohl die Morde am fünften Jahrestag der Anschläge von Oslo und Utøya von einem 18-Jährigen begangen wurden, der sich  u.a. positiv auf Hitler und die AfD bezog sowie rassistische Pamphlete verfasste, galt diese Tat lange als unpolitischer „Amoklauf“. Die Angehörigen mussten die Anerkennung des Attentats als rassistisch und rechtsterroristisch jahrelang erkämpfen.

u.a. positiv auf Hitler und die AfD bezog sowie rassistische Pamphlete verfasste, galt diese Tat lange als unpolitischer „Amoklauf“. Die Angehörigen mussten die Anerkennung des Attentats als rassistisch und rechtsterroristisch jahrelang erkämpfen.

Durch eine rechtzeitige Anerkennung und Aufarbeitung der Tat hätte wahrscheinlich ein Schulattentat in New Mexico verhindert werden können, das von einer Person aus dem Netzwerk des OEZ-Attentäters begangen wurde. Die Anschläge von Oslo und Utøya sind eine Blaupause für rechten Terror und motivierten die rechten Terroristen von Pittsburgh, Christchurch, Poway, El Paso und Halle. Und so bezog sich auch der Täter des Anschlags im Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) auf dieses Vorbild.

Alle diese Taten verbindet, dass die Täter ihre Ziele auf Grundlage ihrer antisemitischen, rassistischen, sexistischen und antifeministischen Ideologie auswählten. Die Täter sind nie „isoliert“ oder abgekoppelt vom Rest der Gesellschaft, sondern ziehen ihre Legitimation gerade auch aus dem gesellschaftlichen Rassismus und Antisemitismus. In Gedenken an den rechtsterroristischen OEZ-Anschlag wird es Kundgebungen in München, Berlin und Jena geben. Details dazu findet ihr bei den Terminen.

Erinnern an den Anschlag vom S-Bahnof Wehrhahn – 25 Jahre nach dem antisemitischen und rassistischen Sprengstoffanschlag vom 27. Juli 2000 in Düsseldorf

Vor 25 Jahren verletzte eine selbstgebaute, ferngezündete Sprengbombe 12 Menschen aus einer Gruppe von Sprachschüler*innen einer Erwachsenenbildungseinrichtung schwer oder sogar lebensgefährlich. Die Sprachschüler*innen wurden auf dem Nachhauseweg angegriffen, als sie im Düsseldorfer Stadtteil Flingern den S-Bahnhof Wehrhahn betraten. Der Anschlag ist bis heute nicht aufgeklärt. Ein Strafprozess, der sich 18 Jahre nach dem Anschlag um Aufklärung bemühte, endete letztinstanzlich mit Freispruch.

Der Angeklagte, gegen den schon im Sommer 2000 auf Hinweis von Antifaschist*innen und zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen ermittelt worden war, war in dem Indizienprozess als allein handelnder Täter angeklagt worden. Seine Verbindungen etwa zur Düsseldorfer Kameradschaftsszene der späten 1990er Jahre wurden zwar beleuchtet. Dennoch konnte sich das Gericht im Sommer 2018 bei der Urteilsverkündung nicht festlegen – die Indizien waren ihm nicht zwingend genug für eine Verurteilung.

Der Anschlag ist – trotz Konjunkturen der Aufmerksamkeit – heute weithin vergessen. Seit einigen Jahren tragen zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Initiative „Wehrhahn erinnern“ oder die Opferberatung Rheinland dazu bei, dass das Gedenken einen würdigen Rahmen hat. Inzwischen erinnern auch eine Gedenktafel und eine Installation am Ort der Tat an den 27. Juli 2000. Dort wird es auch in diesem Jahr, 25 Jahre nach dem Anschlag, eine Gedenkkundgebung geben. Ein Rahmenprogramm mit kritischen Spurenrundgängen, Lesungen und Buchvorstellungen ergänzt den Jahrestag. Informationen zum Programm demnächst unter bei der Initiative „Wehrhahn erinnern“.

+++ Termine +++

4. Juli, Berlin: Letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex. 9:00 Uhr, Berliner Abgeordnetenhaus. Weitere Infos hier.

4. Juli, Berlin: Kundgebung zum Ende des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex „Fast 50 Sitzungen und viele Erinnerungslücken – jetzt braucht es Konsequenzen!“ 16 Uhr, Berliner Abgeordnetenhaus. Mehr Infos hier.

7. Juli, Schwerin: Letzte Sitzung des 2. NSU/Rechter Terror-Untersuchungsausschusses Mecklenburg-Vorpommern zum Nordkreuz-Netzwerk. Ab 10 Uhr im Schweriner Landtag. Weitere Infos hier. 14., 15., 21., 22., 23., 25.. 28. und 30. Juli, Wuppertal: Prozess zum Brandanschlag von Solingen 2024. 9:15 Uhr, Landgericht Wuppertal. Weitere Infos zur solidarischen Prozessbeobachtung hier.

15., 17., 22. und 24. Juli, Jena: Veranstaltungsreihe und Gedenken: „Oslo – Utøya – München. 22.07. Nicht vergessen.“ Mehr Infos hier.

22. Juli, München: UNSERE NAMEN. UNSERE STIMMEN. ERINNERUNG IST WIDERSTAND. Gedenken an den rechten und rassistische Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ), 17 Uhr, Denkmal und Tatort des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum. Mehr Infos hier.

22. Juli, Berlin: Gedenken an den rechten und rassistische Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ), 17 Uhr, Oranienplatz. Mehr Infos hier.

27. Juli, Düsseldorf: Gedenktag 25 Jahre Sprengstoffanschlag am S-Bf Düsseldorf-Wehrhahn. Mehr Infos hier.

Bis auf weiteres, Mittwoch-Sonntag, Chemnitz: „Offener Prozess. Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex“. Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.

Jetzt buchen! Stadtführung: Critical Walk „NSU-Morde in Nürnberg“ der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. Nürnberg. Preis nach Absprache. Infos und Buchung: isd.nuernberg.buero@isdonline.de. Mehr Infos hier.

Bis 22. August, Dresden: Ausstellung zum Gedenken an Marwa El-Sherbini. Johanstätter Kulturtreff. Weitere Infos hier.

Bis 26. Oktober, Graz: Austellung „Man will uns ans Leben“ Bomben gegen Minderheiten 1993-1996. Volkskundemuseum am Paulustor, Gartensaal. Mehr Infos hier.

Zum Weiterempfehlen und anmelden: nsu-watch.info/newsletter

(Redaktion und Texte: u.a. ck, scs)