Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.

Wenn ihr genauer wissen wollt, was euch erwartet, könnt ihr hier die November-Ausgabe des Newsletters in der Webversion nachlesen. (Aus technischen Gründen wird der Newsletter hier grafisch leicht abweichend von der Mail-Version dargestellt.)

Hallo zur November-Ausgabe unseres monatlichen NSU-Watch-Newsletters „Aufklären und Einmischen“!

Heute vor 14 Jahren, am 4. November 2011, enttarnte sich der „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) selbst. Seit 14 Jahren wissen wir um den NSU-Komplex und trotzdem sind wir immer noch mit offenen Fragen und fehlenden Konsequenzen konfrontiert.

Wir gedenken: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter. Wir sind mit unseren Gedanken bei ihren Angehörigen und den Überlebenden der Anschläge des NSU auf die Pilsbar Sonnenschein in Nürnberg am 23. Juni 1999, in der Probsteigasse in Köln am 19. Januar 2001 und auf die Keupstraße in Köln am 9. Juni 2004. Unser Gedenken gilt auch Atilla Özer, Überlebender des Anschlags auf die Keupstraße, der am 23. September 2018 verstarb. Wir denken an Martin A., der beim Mordanschlag in Heilbronn lebensgefährlich verletzt wurde. Wir erinnern daran, dass bei 15 Raubüberfällen viele Menschen körperlich und seelisch verletzt wurden.

Seit gestern ist die Initiative „Echoes of Witnesses – Stimmen für die vom NSU Ermordeten“ von Semiya Şimşek, Mandy und Lina Boulgarides und Gamze Kubaşık auf Instagram aktiv. Folgt ihnen und hört den Angehörigen zu: @echoes_of_witnesses

Auch 14 Jahre nach der Selbstenttarnung ist der NSU-Komplex weder vollständig aufgeklärt noch gesellschaftlich vollständig aufgearbeitet. Noch immer gibt es viele Fragen zum Unterstützungsnetzwerk des NSU. In zwei Tagen beginnt nun der 2. NSU-Prozess gegen Susann Eminger in Dresden. Ob dieser Prozess Antworten liefern kann, bleibt offen. Die Ermittlungen zum NSU laufen seit 2011. Warum kommt der 2. NSU-Prozess erst jetzt? Wo bleiben die Anklagen gegen weitere UnterstützerInnen?

Die Anklage, die die Bundesanwaltschaft (BAW) vor dem Oberlandesgericht Dresden erhob, beruht vermutlich in Teilen auf neueren Aussagen von Beate Zschäpe. Verlässt man sich allein auf diese Angaben der Haupttäterin, deren wichtigstes Interesse sein dürfte, so früh wie möglich aus dem Gefängnis entlassen zu werden? Oder ist die Anklage untermauert mit tiefergehenden Ermittlungen?

Im ersten NSU-Prozess zeigte sich mit dem Teil-Freispruch von André Eminger, des Ehemannes der nun Angeklagten, dass die oberste Anklagebehörde zwar durchaus richtige Worte zum NSU-Komplex finden kann, diese jedoch oft nicht mit Ermittlungen stützt. So sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft Jochen Weingarten in seinem Plädoyer, es dränge sich die Frage auf, ob nicht Eminger die vierte Paulchen-Panther-Figur sei, die im Bekennervideo auftauche. Trotzdem konnten die angereisten Neonazis am Urteilstag den Teil-Freispruch Emingers beklatschen.

Zugleich gibt es im zweiten NSU-Prozess keine Nebenklage, die – wie im ersten Prozess – viel an Aufklärung erkämpfen könnte. Die Angehörigen der Ermordeten und die Betroffenen müssen außerhalb des Gerichtssaals Stellung nehmen.

Susann Eminger wusste laut Anklage seit 2007 von den Morden des NSU. Trifft dies zu, hätte sie die Fragen der Familien nach den Tätern mindestens vier Jahre früher beantworten können. Die Unterstützer*innen des NSU tragen eine Verantwortung im gesamten NSU-Komplex. Dies muss auch vom Gericht in Dresden in den Blick genommen werden. Mehr zur Rolle von Susann Eminger erfahrt ihr im Newsletter weiter unten: „Der NSU war nicht zu dritt! In Dresden beginnt der 2. NSU-Prozess“.

Danach blicken wir nach Hamburg: Was kann die dortige wissenschaftliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes?

Außerdem gut zu wissen:

+++ Was passiert eigentlich im Münchener Prozess gegen die mutmaßlichen verhinderten Putschist*innen aus der Prinz-Reuß-Truppe? Eine Momentaufnahme von Ende September 2025. +++

+++ Kontinuitäten von rechtem Terror und NSU-Komplex in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit +++

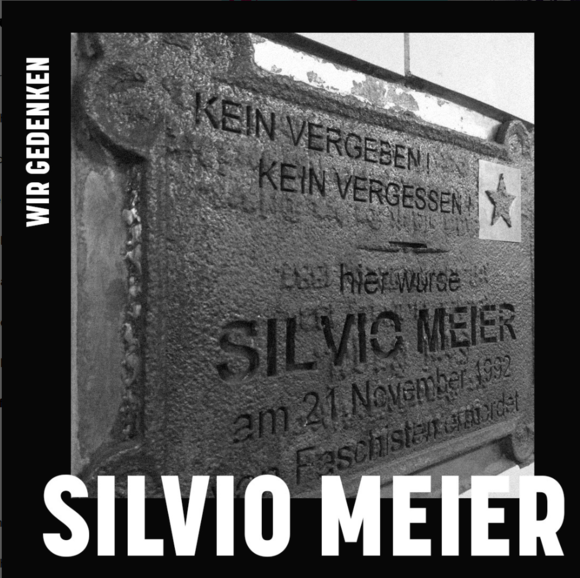

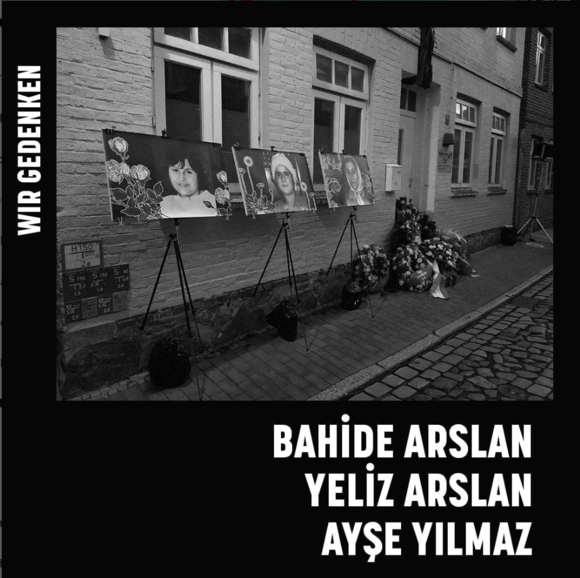

Im November gedenken wir Silvio Meier, er wurde in der Nacht zum 21. November 1992 in Berlin von Neonazis ermordet. Wir erinnern auch an Bahide Arslan, Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz, sie wurden einen Tag später, in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992 bei den rassistischen Brandanschlägen von Mölln getötet. Beteiligt euch an den Gedenkveranstaltungen!

Weitere Termine findet ihr wie immer am Ende des Newsletters.

Kein Schlussstrich!

Eure Antifaschist*innen von NSU-Watch

Unser Newsletter ist kostenlos und wird es auch bleiben. Für unsere Arbeit sind wir aber auf eure Unterstützung angewiesen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Spendenseite!

Der NSU war nicht zu dritt! In Dresden beginnt der 2. NSU-Prozess

Am 6. November 2025 beginnt vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden der Prozess gegen die aus Zwickau stammende Susann Eminger. Die Vorwürfe gegen Eminger lauten auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung – des NSU – und Beihilfe zu einer schweren räuberischen Erpressung mit Waffen – dem letzten Raubüberfall des NSU am 4. November 2011 in Eisenach. Der Prozess kommt mehr als sieben Jahre nach der mündlichen Urteilsverkündung im Münchener NSU-Prozess und mehr als fünf Jahre, nachdem auch das schriftliche Urteil in diesem Verfahren erging.

Entscheidend dürfte bei dem anstehenden Prozess gegen Susann Eminger die Frage sein, ob sie wusste, dass der NSU zum Zeitpunkt ihrer Unterstützungshandlungen bereits rassistische Morde und Sprengstoffanschläge begangen hatte. Es geht also um die sogenannte subjektive Tatseite: Wusste Eminger, dass sie rassistische MörderInnen unterstützt oder ging sie lediglich davon aus, dass ihre Hilfe BankräuberInnen zugute kommt? Der GBA jedenfalls nimmt an, dass Eminger spätestens Anfang des Jahres 2007 wusste, dass die drei „unter falschen Identitäten im Untergrund lebten und zu diesem Zeitpunkt bereits rassistisch motivierte Morde sowie einige Banküberfälle begangen hatten.“

Die Anklage gegen Susann Eminger hat der Generalbundesanwalt (GBA) bereits im Februar 2024 am OLG Dresden erhoben. In seiner Pressemitteilung zur Anklageerhebung verkündete der GBA: „Nach neueren Erkenntnissen hatte sich der Tatverdacht gegen Susann E. weiter erhärtet.“ Dem Staatsschutzsenat des OLG reichte das jedoch nicht aus. Er verwies das Verfahren an das Landgericht Zwickau, weil er davon ausging, dass Eminger wahrscheinlich nur darüber informiert gewesen sei, dass das Kerntrio seinen Lebensunterhalt durch Raubüberfälle bestritt. Gegen diese Entscheidung legte der GBA Beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Im April 2025 entschied der BGH dann, dass die Anklage insgesamt zugelassen wird und das Hauptverfahren doch vor dem OLG Dresden eröffnet werden müsse, allerdings vor einem anderen Senat.

Bei dem anstehenden Prozess in Dresden geht es um die Taten der Partnerin eines wegen Unterstützung des NSU rechtskräftig verurteilten Neonazis. Beide, André und Susann Eminger, waren Teil des sozialen Umfeldes des Kerntrios in Zwickau und unterstützten es politisch und logistisch.

Die Sichtweisen und Fragen der Betroffenen des NSU-Terrors werden voraussichtlich kaum eine Rolle in dem Prozess gegen Susann Eminger spielen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht ändern, ist aber schon deshalb problematisch, weil die Frage nach weiteren NSU-UnterstützerInnen zu den wichtigsten Fragen gehört, die die Betroffenen umtreiben. Klar ist jedenfalls: Auch weil die UnterstützerInnen geschwiegen haben, konnte der NSU so lange weitermachen.

Wie viel der Prozess gegen Susann Eminger zur Aufklärung des NSU-Komplexes beitragen kann oder ob er zu einer weiteren Zschäpe-Show wird, ist ungewiss. Immerhin aber ist der Prozess für Antifaschist*innen und Zivilgesellschaft eine Gelegenheit zu zeigen: Wir sind nicht bereit einen Schlussstrich unter die Aufklärung zu ziehen.

Auf unserer Homepage findet ihr eine ausführliche Version dieses Textes.

Hamburg: Was kann die wissenschaftliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes?

2026 jährt sich der NSU-Mord an Süleyman Taşköprü zum 25. Mal und die Selbstenttarnung des NSU jährt sich zum 15. Mal. Auch nach dieser langen Zeit wird Hamburg weiterhin das einzige Bundesland sein, in dem der NSU mordete, das keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzte.

SPD und Grüne verhinderten die Einsetzung eines Ausschusses mehrfach, teils mit abenteuerlichen Begründungen. Zuletzt im Jahr 2023, als die Mehrheit in der Bürgerschaft in Anwesenheit der Familie Taşköprü einen entsprechenden Antrag der Linksfraktion zurückwies. Grüne Abgeordnete ließen es sich nicht nehmen, bei ihren Reden zu weinen und entsprachen trotzdem dem Wunsch der Familie nach einer parlamentarischen Untersuchung des Mordes an Süleyman Taşköprü nicht. Miriam Block stimmte als einzige grüne Abgeordnete für den Antrag und wurde daraufhin aus allen Ämtern der Fraktion geworfen.

Dies war bereits das dritte Mal, von dem bekannt ist, dass die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verhindert wurde. Die entsprechenden Kratzer im Image, beispielsweise als weltoffene Metropole ohne Rassismus, sollten im Anschluss mit leeren Gesten auspoliert werden. So wurde 2014 ein Teil einer kleinen Straße, die parallel zur Straße, an der der Tatort liegt, verläuft, in Taşköprüstraße umbenannt – ohne dass die Familie dies gefordert hätte. 2018 entschuldigte sich die Hamburger Bürgerschaft bei der Familie Taşköprü unter anderem für falsche Verdächtigungen durch die Polizei und dafür, dass im NSU-Prozess und in den anderen Untersuchungsausschüssen nicht alle Antworten gefunden worden seien. Hamburg hatte sich – im Gegensatz zu diesen staatlichen Aufarbeitungsbemühungen – noch nicht einmal auf die Suche nach Aufklärung begeben.

2024 beschloss die Bürgerschaft dann nach der öffentlich breit rezipierten erneuten Verhinderung, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben. Da die Vorgeschichte offenbar schon wieder vergessen war, fiel das Presse-Echo bis in aktivistische Kreise positiv aus – die Image-Kampagne war also geglückt.

Im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss tagen die Wissenschaftler*innen nicht öffentlich, haben rechtlich keinen eigenen Anspruch auf Akteneinsicht und es bleibt fraglich, inwiefern Untersuchung und Ergebnisse transparent und öffentlich einsehbar sein werden.

Erste Einblicke in die Arbeit gab Studienleiter Constantin Goschler, der eine angemessene Ernsthaftigkeit vermissen ließ: „Wir sind keine schneidigen Super-Cops oder hellseherische Profiler, die nun bislang unentdeckte Tatspuren und Hintermänner aufdecken können“. In Hamburg hatte man, nebenbei bemerkt, bei den Ermittlungen zum Mord an Süleyman Taşköprü schon ausreichend Erfahrung mit Hellseherei gesammelt: Das Hamburger LKA hatte 2008 einen Geisterbeschwörer aus dem Iran einfliegen und ihn „Kontakt“ mit dem Ermordeten aufnehmen lassen. Seine Aussagen bestätigten die rassistischen Ansätze der Ermittlungen, nach denen auch der Mörder einen migrantischen Hintergrund haben musste.

Weitere Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit kann die Öffentlichkeit bei vier Sitzungen des dazugehörigen Beirats erlangen. Dieser besteht aus Abgeordneten der Bürgerschaft, denen die Wissenschaftler*innen berichten. Am 6. Oktober fand die erste dieser Sitzungen statt. Goschler berichtete dort zum aktuellen Stand der Arbeit. Die Sicherheitsüberprüfung der Wissenschaftler*innen sei nun abgeschlossen, man könne nun auch miteinander über Akteninhalte sprechen, das sei vorher untersagt gewesen. Man habe sich bereits durch einige (öffentliche) Quellen durchgearbeitet und sich ein erstes Bild verschafft. Der Verfassungsschutz habe alle Akten zugänglich gemacht. Dies seien zwar keine Akten zum NSU, aber man könne sich damit ein Bild zum Rechtsextremismus in Hamburg zur Zeit des Mordes machen.

Die Akten des LKA habe man allerdings bislang nicht erhalten, weil die Bundesanwaltschaft als Herrin des Verfahrens zum NSU die Herausgabe verweigere. Das LKA selbst sei allerdings sehr kooperativ. Der Beirat versicherte, hier gern behilflich zu sein, weil ja in diesen Akten die „Musik spiele“, also die Ermittlungen nach dem Mord an Süleyman Taşköprü abgebildet seien.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung wird sich an der Arbeit der Parlamentarsichen Untersuchungsausschüsse im Bund und anderen Bundesländern messen lassen müssen. Denn in diesen konnten – trotz anderslautender Behauptungen – durchaus Unterstützungsnetzwerke nachgezeichnet, die Verantwortung der Behörden vor und nach der Selbstenttarnung des NSU thematisiert und auch institutioneller Rassismus aufgedeckt werden. Und das alles öffentlich nachvollziehbar.

Gut zu wissen: Aktuelles aus dem Themenbereich Rechter Terror und Antifaschismus

Was passiert eigentlich im Münchener Prozess gegen die mutmaßlichen verhinderten Putschist*innen aus der Prinz-Reuß-Truppe? Eine Momentaufnahme von Ende September 2025.

von Robert Andreasch

Seit 18. Juni 2024 wird vor dem Oberlandesgericht (OLG) München gegen zunächst acht Angeklagte aus dem Zusammenschluss von Reichsbürger*innen verhandelt, der bei Polizei und Justiz zeitweise unter dem Namen „Patriotische Union“ firmierte.

Die Anklagevorwürfe sind gravierend: Terroristische Vereinigung, Hochverrat, Attentatsplanungen auf den deutschen Bundestag und vieles mehr. Dennoch ist das Verfahren in München, mehr noch als die gleichzeitigen Prozesse an den Oberlandesgerichten Frankfurt und Stuttgart, vollkommen aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. Rechter Terror unter Beteiligung von Bundeswehrsoldaten? Putschvorbereitungen in Kasernen? Hunderte Schusswaffen und ein geplantes Massaker im Reichtsagsgebäude? Das scheint die Gesellschaft nicht mehr zu interessieren.

Monatelang wurde der Prozess seitens einiger Verteidiger*innen durch lange Auseinandersetzungen um strafprozessuale Formalia geprägt. Die extreme Rechte und einige Medien hatten von den Angeklagten zuvor ein verharmlosendes Bild skizziert – von der unzutreffenden Behauptung, in München säßen Sterneköche oder harmlose Esoteriker*innen auf der Anklagebank bis hin zum Alice Weidel’schen Wording vom „Rollatorputsch“. Was nun natürlich niemand mehr revidiert, denn Medien besuchen den Prozess schon lange nicht mehr.

Auch nicht am Dienstag, den 30. September 2025. Die Vorsitzende Richterin Dagmar Illini verliest nach der Mittagspause eine Nachricht des Rechtsanwalts der Angeklagten Ruth L. Die Mandantin, deren Verfahren vor kurzem wegen ihrer häufigen Krankheitstage abgetrennt wurde, sei gestern verstorben. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit der Einlassung des Angeklagten Tim Paul G. Seit Wochen schon trägt er seine kleinteilige Einlassung vor, er ist jetzt auf der Seite 140 von 500. Gerade liest er vor, wie er seine Mutter getroffen und mit ihr über das Thema „Corona und Reptiloide“ gesprochen habe. Neben Verzögerung und Banalisierung sorgt auch in seinen Ausführungen die Überbetonung des Esoterischen für eine willkommene Verharmlosung aller möglicherweise strafbaren Handlungen.

Bei G. geht es um „Urseelen“, eine „Seelenverwandtschaft“ zwischen ihm und dem in Stuttgart angeklagten Marco van H., um eine „Beschädigung der Seele“ durch Corona, um „freie Energie“ nach Nikola Tesla, um Planetenzyklen, Mondknoten und sogenannte „Schwendtage“ sowie um die „kosmische“ und die „irdische Allianz“, die militärisch zum Einsatz kommen solle.

Mehr en passant geht es in G.s Angaben aber auch um ein Treffen der Beteiligten bei Heinrich Prinz Reuß in Bad Lobenstein, um den „militärischen Stab“, „Heimatschutzkompanien“, um bewaffnete Personenschützer auf dem dortigen Gelände. Und um die „Verschwiegenheitserklärung“, die eine dreistellige Anzahl von Menschen dort und anderswo unterschrieben haben. Nach dieser „Verschwiegenheitserklärung“ würde der Verrat der (Putsch?)-Geheimnisse mit dem Tode bestraft.

Überhaupt die Todesstrafe: Auch die „Allianz“ hätte laut G. Militärtribunale einrichten und Todesurteile verkünden sollen wegen der angeblich massenhaften Toten durch die Coronaimpfung und ausdrücklich nach dem Vorbild der „Nürnberger Prozesse“ gegen führende Nationalsozialisten. G. wörtlich: „Ich dachte: Wenn es wirklich Personen gäbe, die geplant haben, dass die Impfung zum Tode führen würde, wäre dies ebenso grausam wie der Holocaust“. Die Mitglieder der Reuß-Truppe diskutierten, wer von ihnen einen geeigneten Militärrichter oder eine geeignete Militärrichterin würde abgeben können. Aber die Angeklagten wären nicht die Angeklagten, wenn sie im Prozess nicht auch das verharmlosen würden. Eine Ortsgruppenvernetzung? Sei doch nur Vorsorge für den Fall einer Krise. Ein Angriff auf den deutschen Bundestag, Feindeslisten, ein Schießtraining? Das alles „wurde nicht erwähnt“, sagt der Angeklagte G.

In diesem Moment unterbricht der Anwalt der Angeklagten Dr. Melanie R. die Verlesungen durch G. Die „Aufahmefähigkeit“ seiner Mandantin schwinde langsam und er bitte das von Seiten des Gerichts zu berücksichtigen. Nur um dann selber seitenlange Anträge vorzulesen, nach denen eine Korrespondenz seiner Mandantin mit den für ihre ärztliche Approbation zuständigen Behörden in den Prozess öffentlich einzubringen sei. Die Angeklagte bekenne sich nämlich darin, „zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“

Der Prozess findet im Saal A 101 des OLG München in jeder Woche statt, meist an Mittwoch und Donnerstag.

Kontinuitäten von rechtem Terror und NSU-Komplex in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit

In seinen beiden Oktober-Sitzungen machte der Untersuchungsausschuss NSU/Rechter Terror im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern die Kontinuitäten von rechtsterroristischen Netzwerken zum Thema: Er widmete sich Combat18 (C18), dem Aktionsbüro Süd/Kameradschaft Süd rund um Martin Wiese sowie der Oldschool Society (OSS). Wenn es um C18 und die Kameradschaft Süd geht, geht es immer auch um den NSU-Komplex. Beide Strukturen waren während der politischen Sozialisation des NSU und während der Mordserie und darüber hinaus aktiv und hatten Einfluss auf Mitglieder des NSU-Netzwerks. In der Beweiserhebung des Ausschusses wurde einmal mehr deutlich, dass es sich bei beiden Gruppen um Strukturen mit niedrigschwelligem Zugang zu Waffen handelte.

Über C18 berichteten am 13. Oktober eine Zeugin von der Bundesanwaltschaft und ein Zeuge vom LKA Mecklenburg-Vorpommern. Beide gingen auf die im Vereinigten Königreich beginnende Geschichte von C18 als militantem Arm von Blood & Honour (B&H) ein. In Deutschland wurde B&H im Jahr 2000 verboten, C18 jedoch nicht. Die deutschen Gruppen spielten eine große und immer noch nicht ausermittelte Rolle als Unterstützungsstruktur für den NSU. Das Kerntrio und sein Umfeld hatten sich in den Jahren vor dem Untertauchen auch auf von Blood & Honour organisierten Konzerten bundesweit vernetzt.

Nur wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU fand 2012 eine statt, die von der Antifa-Recherche-Plattform Exif Recherche aufgedeckt wurde. Erst im Januar 2020 wurde das Netzwerk verboten. In den Befragungen wurde deutlich, dass Erkenntnisse und die Veröffentlichung von Exif auch für das Verbot relevant waren. Zwei Jahre später fanden Durchsuchungen statt, weil das Verbot missachtet worden war. Der GBA erhob Anklage gegen die als Rädelsführer ausgemachten Stanley Röske, Keven Langner, Robin Schmiemann und Gregor Michels, die nach dem Verbot Tonträger produziert und Konzerte und Treffen organisiert haben sollen. Verfahren gegen andere Beschuldigte gab der GBA an Staatsanwaltschaften in verschiedenen Bundesländern ab, auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Seit Juni diesen Jahres läuft der Prozess vor dem Landgericht Dortmund (wir berichteten in unserem August-Newsletter).

Die Zeugin des GBA berichtete im Ausschuss, dass sie eigentlich Anklage vor dem OLG Düsseldorf erhoben hätten. Dieses habe das Verfahren aber nicht vor einem Staatsschutzsenat eröffnet, weil es im Gegensatz zum GBA die besondere Bedeutung der Gruppe und die „Strahlkraft von C18“ nicht gesehen habe. Das habe man so hingenommen, so die Zeugin, trotzdem würden die einzelnen Personen strafrechtlich verfolgt.

Über Martin Wiese und seine Strukturen berichtete am 27. Oktober der Sachverständige Robert Andreasch vom a.i.d.a.-Archiv in München. Wiese war 2003 festgenommen und später verurteilt worden, weil er am 9. November 2003 einen Anschlag auf die Grundsteinlegung der Münchener Synagoge geplant hatte. Andreasch beschrieb eindrücklich die Zuspitzung des Organisationationsgrades und der Gewalt in der Münchener Neonazi-Szene in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren.

Mit dem Aktionsbüro Süd war eine Struktur mit „Magnetwirkung“ geschaffen worden, so Andreasch, in der Wiese nach seinem Zuzug aus Mecklenburg-Vorpommern schnell eine Führungsrolle übernahm. Die Mitglieder der Struktur teilten sich in Untergruppen auf, was dazu führte, dass an jedem Tag in der Woche einige neonazistisch aktiv sein konnten. Wiese selbst war Teil der „Schutzgruppe“ des Aktionsbüro Süd. Man trainierte aber nicht nur, um eigene Treffen oder Demonstrationen zu schützen, sondern machte auch Schießtrainings und sogenannte Wehrsportübungen. Schnell ging die „Schutzgruppe“ dazu über, Waffen und Sprengstoff zu besorgen. Angestachelt wurden die Mitglieder der Gruppe auch durch einen Geheimagenten des bayerischen Verfassungsschutzes, der die Gruppe nicht nur zu einer Waffenübergabe nach Güstrow nahe Rostock fuhr, sondern die Struktur auch dazu anhielt, mehr Anti-Antifa-Arbeit zu machen.

Diese Entwicklung erinnert an die Sozialisation des NSU-Kerntrios in der Kameradschaft Jena und dem Thüringer Heimatschutz. Andreasch sagte im Ausschuss, man wisse nicht von direkten Verbindungen von Wiese zum NSU, aber zum einen sei es nicht weit zu Neonazis, die immer wieder Gegenstand von Recherchen zum Unterstützungsnetzwerk seien. Zum anderen wurde klar, dass sich deutschlandweit Neonazis in Kameradschaftsstrukturen organisierten, vernetzten und aktiv waren und gleichzeitig rechtsterroristische Taten planten oder sogar durchführten.

Auch nach seiner Verurteilung blieb Wiese aktiv. Er meldete sich aus dem Gefängnis und war direkt nach seiner Haftentlassung auch wieder auf Veranstaltungen unterwegs. Neben anderen Neonazis steht Wiese für eine Kontinuität des rechten Terrors seit Ende der 90er-Jahre. 2020 wurde er auf Querdenken-Aufmärschen in Berlin gesehen und zuletzt unterstützte er einen langjährigen Kameraden vor Gericht. Diesmal in Mecklenburg-Vorpommern, wo er inzwischen wieder wohnhaft ist.

Andreasch machte auch darauf aufmerksam, dass Neonazis in ihren rechtsterroristischen Bestrebungen aufeinander Bezug nehmen und voneinander lernen – mit oder ohne direktes Kennverhältnis. Dies gilt auch für die OSS, die davon träumte, den NSU wie einen „Kindergarten“ aussehen zu lassen, bevor sie von den Behörden gestoppt werden konnten.

Der Untersuchungsausschuss tagt in diesem Jahr noch am 17. und 24. November sowie am 1. Dezember.

Wir gedenken

Silvio Meier

Vor 33 Jahren, in der Nacht zum 21. November 1992, wurde Silvio Meier von Neonazis in Berlin ermordet. Berlin Rechtsaußen schreibt: „Der 27-jährige Silvio Meier war antifaschistischer Aktivist in der ‚Kirche von Unten‘ (KvU), in der Friedensbewegung der DDR, Wehrdienstverweigerer und Hausbesetzer. Er bewohnte ein besetztes Haus in der Schreinerstraße und arbeitete in einer benachbarten Druckerei. Auf dem Weg zur Disco treffen Silvio Meier und drei Freund_innen in der Nacht zum 21.11.1992 auf dem U-Bahnhof Samariterstraße auf eine Gruppe junger Neonazis. Sie möchten, dass einer seinen Aufnäher ‚Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein‘ abnimmt. Es kommt zu einer Rangelei.

Als die Gruppe um Silvio Meier später den U-Bahnhof verlassen will, treffen sie erneut auf die rechten Jugendlichen. Diese ziehen unvermittelt Messer und stechen auf Silvio Meier und seine Begleiter ein. Passant_innen und Mitarbeitende der BVG sowie zwei Bahnpolizisten kommen den Verletzten nicht zur Hilfe. Silvio Meier stirbt kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hatte den politischen Hintergrund der Tat zunächst verschwiegen. In der ersten Polizeimeldung ist die Rede von ‚zwei rivalisierenden Jugendgruppen‘, die sich eine Messerstecherei geliefert hätten. Erst durch die Pressemitteilung von Freund_innen Silvio Meiers, in der sie zu der Darstellung um vermeintliche ‚Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendbanden‘ Stellung beziehen, kommt eine andere Version an die Öffentlichkeit: Darin widersprechen sie der Darstellung, dass die Gruppe um Silvio die Jacke des Neonazis beschädigt oder einen der jugendlichen Neonazis geschlagen habe. Beim zweiten Aufeinandertreffen wurde ohne Wortwechsel unvermittelt auf den unbewaffneten Silvio Meier eingestochen.“

Bahide Arslan, Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz

Bahide Arslan, Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz wurden vor 33 Jahren, in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992, bei den rassistischen Brandanschlägen von Mölln ermordet. Weitere Mitglieder der Familie wurden zum Teil schwer verletzt. Zuvor hatten die  Neonazis einen rassistischen Brandanschlag auf ein weiteres Haus in Mölln verübt, bei dem neun Menschen teils schwer verletzt wurden.

Neonazis einen rassistischen Brandanschlag auf ein weiteres Haus in Mölln verübt, bei dem neun Menschen teils schwer verletzt wurden.

Die Familie kämpft seit Jahren gegen das Vergessen, um die Anerkennung der Perspektive der Betroffenen rechter Gewalt und mit der Stadt Mölln um ein angemessenes Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von 1992. Die „Möllner Rede“, deren Redner*innen Familie Arslan jahrelang ausgesucht hatte, durfte ab 2013 nicht mehr Teil der offiziellen Gedenkveranstaltung sein, weil sie der Stadt zu politisch war. Seitdem organisiert Familie Arslan die „Möllner Rede im Exil“, die jedes Jahr in einer anderen Stadt gehalten wird.

+++ Termine +++

6. November, Dresden: Der NSU war nicht zu dritt! Antifaschistische Kundgebung zu Beginn des 2. NSU-Prozesses. 8:00 Uhr, OLG-Außenstelle Hammerweg. Mehr Infos hier.

6., 7., 20., 21., 27., und 28. November, Dresden: Prozesstage im 2. NSU-Prozess, 9:00 Uhr, OLG-Außenstelle Hammerweg.

Noch bis 7. November, Darmstadt: Ausstellung „Migrantischer Widerstand im Hamburg der 90er Jahre“. Foyer der ULB Schloss. Mehr Infos hier.

7. – 8. November, Jena: 34. antifaschistischer und antirassistischer Ratschlag Thüringen. Mehr Infos hier.

8. November, Bochum: „Darum kein Schlussstrich. Der NSU-Komplex und seine (Nicht-)Auflösung in NRW“ Vortrag mit NSU-Watch. 19 Uhr, Zanke. Mehr Infos hier.

9. November, Strausberg: Gedenken an die Opfer des NSU. Kein Schlussstrich – Erinnerung, Gerechtigkeit, Solidarität. 11 Uhr, Große Straße 75. Mehr Infos hier.

9. November, Berlin: Gedenken an die Novemberpogrome 1938. Gedenkkundgebung und antifaschistische Demonstration. 16:00 Uhr, Mahnmal Levetzowstraße. Mehr Infos hier.

12. November, Essen: Gamze Kubaşık & Christine Werner: „Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet.“ Lesung & Gespräch. 19:30 Uhr, ADA im Grillo Theater. Mehr Infos hier.

17. und 24. November, Schwerin: Sitzungen des 2. NSU/Rechter Terror-Untersuchungsausschusses Mecklenburg-Vorpommern. Ab 10 Uhr im Landtag in Schwerin. Weitere Infos hier.

28. November, Berlin: Launch Event des digitalen Archivs „Ver/sammeln antirassistischer Kämpfe“. 16-21 Uhr, Familien Garten Kreuzberg. Mehr Infos hier.

Bis 20. Dezember, Erlangen: Was bleibt, wenn es gewesen ist? Erinnerungsraum und Ausstellung der Initiative kritisches Gedenken & der Zentrale für Bürger*innenanliegen in Sachen Frida Poeschke und Shlomo Lewin. Goethestraße 29. Mehr Infos hier.

Bundesweit im Kino: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau, „Das deutsche Volk“. Mehr Infos hier.

Bundesweit im Kino: Film „Die Möllner Briefe“. Mehr Infos hier.

Bis 8. Februar, Graz: Ausstellung „Man will uns ans Leben“ Bomben gegen Minderheiten 1993-1996″. Volkskundemuseum am Paulustor, Gartensaal. Mehr Infos hier.

Bis auf Weiteres, Mittwoch-Sonntag, Chemnitz: „Offener Prozess. Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex“. Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.

Jetzt buchen! Stadtführung: Critical Walk „NSU-Morde in Nürnberg“ der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. Nürnberg. Preis nach Absprache. Infos und Buchung: isd.nuernberg.buero@isdonline.de. Mehr Infos hier.

Zum Weiterempfehlen und anmelden: nsu-watch.info/newsletter.

(In einer früheren Version des Textes zum Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern schrieben wir, dass laut dem Zeugen des LKA Erkenntnisse von Exif auch als Belege für das Verbot genutzt wurden. Diesen Satz haben wir klarer formuliert.)